In meiner Serie “Alle meine Spindeln” stelle ich Dir heute meine Lieblingsspindeln vor: Handheld Spindles oder auf deutsch “in der Hand gehaltene Spindeln”. Du kennst sie vielleicht auch als „Spindelstäbe“. Ich weiß heute gar nicht mehr genau, wie ich auf sie gekommen bin. Aber: ich bin froh, sie gefunden zu haben, denn nichts entspannt mich so wie das Spinnen mit diesen Spindeln. Ich habe dadurch sehr viel über mich und meine Art zu spinnen gelernt, weil ich mir immer wieder auf die Finger geschaut habe und erstaunt war, was da alles passiert! Was zunächst aussah wie eine kleine Nische in der Spinn-Welt entpuppte sich im Laufe der Zeit als durchaus weites Feld. Aber lies selbst…

Was sind denn bitte “Spindeln, die in der Hand gehalten werden”?

Spindelstäbe a.k.a. “Mittelalter-Spindeln”

Meistens (aber nicht ausschließlich) begegnen mir diese Spindeln als Spindelstäbe mit Wechselwirtel im Zusammenhang mit dem “Mittelalter” (und ich verwende diesen Begriff hier mal sehr weitgefasst). Oft sind es Videos aus der Re-Enactment-Szene, in denen gezeigt wird, wie man mit Rocken und Spindel spinnt.

Wenn Du jetzt so ein Bild vor Augen hast, auf dem eine mittelalterlich gewandete Person auf der einen Seite einen langen Stab mit aufgebundener Wolle hat, und auf der anderen Seite etwas Stab-ähnliches in der Hand hält, was über einen Faden mit der aufgebundenen Wolle verbunden ist, dann hast Du es ziemlich gut getroffen: Das ist eine Spindel, die in der Hand gehalten wird.

Hunterian Psalter, Glasgow University Library MS Hunter 229 (U.3.2)

By Anonymous – http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/psalter/psalterindex.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2549773

Wir kommen später noch dazu, warum sie immer in der Hand gehalten wird, aber das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Merkmal, das diese Spindeln von anderen Spindeltypen abgrenzt. Es ist immer eine Hand an der Spindel. Anders als bei unterstützten Spindeln laufen die in der Hand gehaltenen aber eben nicht in einer Schale und sind somit etwas besser geeignet für das “Spinnen to go”, wie ich das Unterwegs-Spinnen gerne nenne.

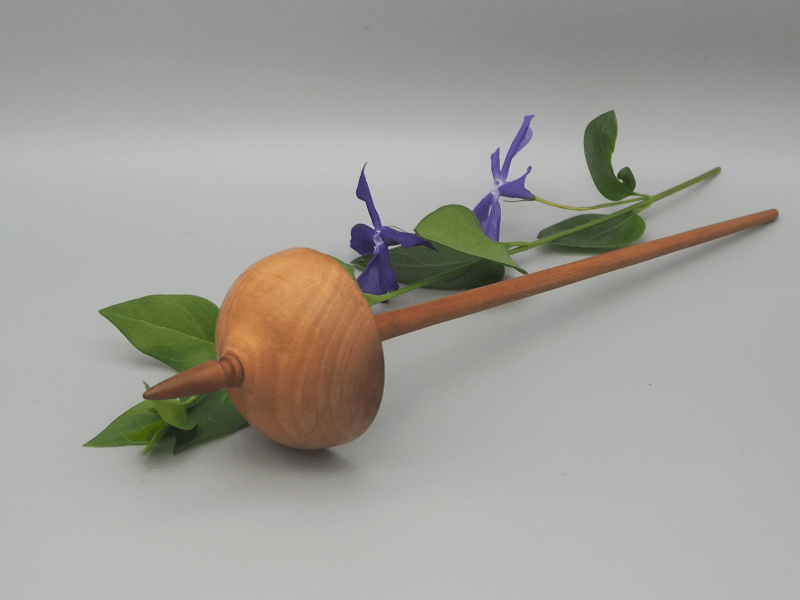

Spiralspindeln aus Frankreich und Portugal

Solche Handheld Spindles sind mir aber nicht nur im Mittelalter-Kontext begegnet. Auf Flohmärkten in Frankreich (und auf online-Plattformen wie Etsy) bekommt man z.B. welche aus dem 19./ 20.Jahrhundert, auf denen definitiv noch gesponnen wurde (inklusive Holzwurmlöcher). Diese Spindeln sind wie die SPindelstäbe ebenfalls aus Holz, aber sie haben keinen separaten Wirtel. Sie sind oft länger als die Spindelstäbe, deutlich massiver und somit schwerer. An ihrem oberen Ende haben sie eine eingearbeitete Spirale, sie funktionieren aber durch ihre Form und ihr Gewicht im Prinzip genauso wie die Mittelalterspindel.

Bei manchen dieser Spindeln ist die Spirale in eine Metallkappe eingearbeitet, die am oberen Ende der Spindel befestigt ist. Dadurch wird die Spindel nochmal etwas schwerer – aber die Spitze ist dünner als bei reinen Holzspindeln, und sie bricht auch nicht so leicht ab wie eine Holzspitze. Es gibt die Metallkappen auch mit Haken statt Spiralen. Offenbar gab es also ganz verschiedene Wege, einen Faden herzustellen, und wer mit der Spirale nicht zurechtkam, baute sich eben etwas, was besser funktionierte. So zumindest meine Vermutung.

Ursprünglich dachte ich, die ganz aus Holz bestehenden Spindeln kämen aus Frankreich und die mit der Metallkappe kämen aus Portugal. Aber wie mir eine kurze Recherche auf der Website der Uni Innsbruck zum Thema Spindeln zeigte, sind beide Typen in beiden Ländern zu finden (gewesen). Wie solche Spindeln gesponnen wurden, ob mit Rocken oder ohne, im Alltagsgebrauch oder nur zu dekorativen Zwecken, weiß ich leider nicht. Ich bin keine Historikerin und historisch auch (ich gebe es zu) nicht besonders bewandert. Daher kann ich Dir an dieser Stelle auch keine Hintergrundinformationen zu historischen Funden etc. geben.

Beim Spinnen habe ich überlegt, warum jemand auf die Idee kommt, eine solche Metallkappe zu schmieden und dann passgenau mit dem Spindelstab zu verbinden. Viel einfacher wäre es ja, die Spirale einfach ins Holz zu schnitzen. War die Haltbarkeit der Spitze der Grund? War es so dekorativer und man zeigte so seinen Wohlstand? Die Spindel als Statussymbol? Hm, erscheint mir nicht wirklich plausibel… Aber falls Du etwas dazu weißt oder weiterführende links hast, hinterlasse gerne einen Kommentar!

An dieser Stelle verweise ich gerne nochmal auf das Archiv der Uni Innsbruck.

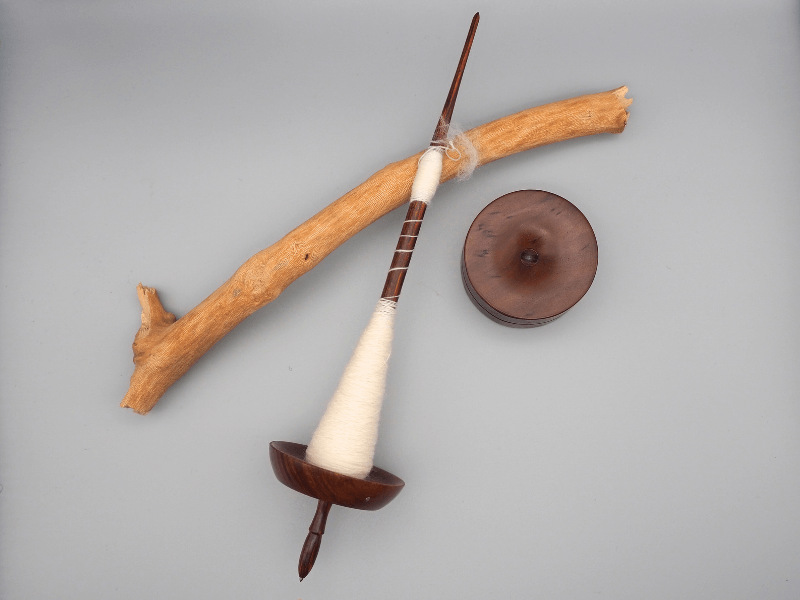

Spindeln aus dem Osteuropäischen Raum

Spindelstäbe mit oder ohne Wirtel werden auch immer mal wieder auf Plattformen wie Etsy angeboten. Es sind dann meist Dachboden- oder Scheunenfunde aus Bulgarien oder Ungarn, die mehr oder weniger aufbereitet wurden. Oft haben sie eine (vermutlich noch originale) bunte Bemalung und / oder Wurmlöcher. Lange dachte ich, diese Spindeln würden ausschließlich ohne Wirtel gesponnen – bis ich eines Tages eine ungarische Anbieterin fand, die Spindeln mit Holzwirteln anbot.

Die bulgarischen Spindeln haben oft eine Knubbel statt einer Kerbe am oberen Ende. Der Knubbel hilft, den Halbschlag festzuhalten, mit dem der Faden befestigt wird. Meine ungarischen Spindeln hingegen sind “nackig” und sehr spitz zulaufend.

Erwähnen möchte ich hier noch Spindeln, die ebenfalls in der Hand gehalten, aber nicht mit der mittelalterlichen Technik gesponnen werden. Ich kenne sie als “Rumänische Spindeln”, will aber nicht ausschließen, dass auch woanders auf der Welt so gesponnen wurde (und vielleicht noch wird). Man greift sie, wie man vielleicht eine Rassel oder Ratsche greifen würde (ihr wisst schon, diese Lärmmacher-Dinger bei den Fussball-Spielen). Man hält sie verkehrt herum, also mit dem Spindelfuß nach oben, der Faden geht über die untere Spitze. Man dreht sie, indem man sie locker aus dem Handgelenk “rührt” und sie dabei nur sehr locker festhält. Durch die “Rührbewegung” dreht sich die Spindel in der Hand entgegengesetzt zur “Rührrichtung”, wenn ich das richtig sehe. Ich selbst habe noch nicht versucht, so zu spinnen, aber es steht auf meiner “muss ich mal lernen”-Liste. Da ich darüber noch nicht so viel weiß, werde ich im weiteren Artikel nicht mehr darauf eingehen und verlinke daher schon an dieser Stelle ein Technik-Video.

Technische Merkmale und Spindeldimensionen

Material

In der Hand gehaltene Spindeln sind in allen mir bekannten Fällen aus Holz gefertigt, nur die portugiesischen haben dieses Metallhütchen. Der Spindelstab kann sehr unterschiedlich lang sein, meine sind alle im Bereich von ca 28 – 39 cm lang.

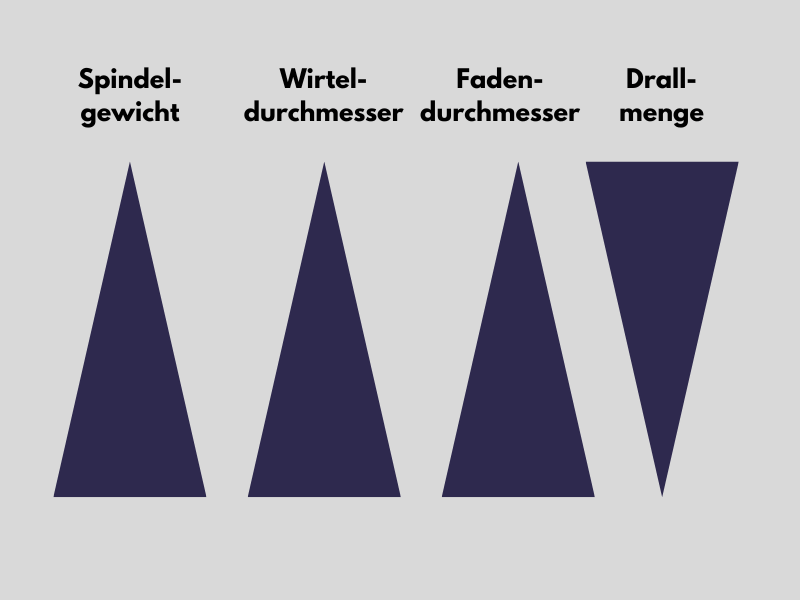

Größe, Form und Gewicht

Die bulgarischen und ungarischen Spindeln sind mit 14 – 21 g tendenziell leichter, die französischen und portugiesischen mit 67 – 79 g etwas schwerer. Bei den Französischen und Portugiesischen muss ich immer an Orenburg-Spindeln (eine Form von unterstützten Spindeln) denken – die Schwungmasse ist quasi in den Spindelstab mit integriert, daher das höhere Gewicht.

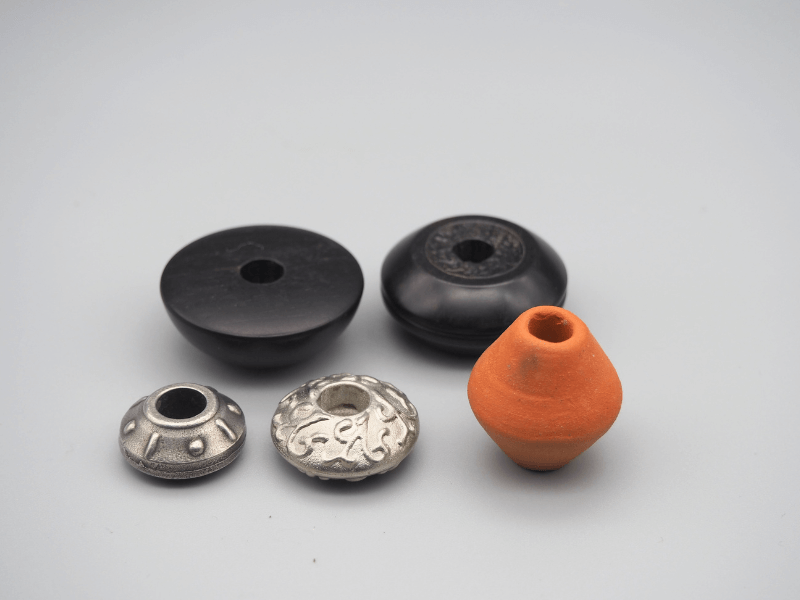

Wirtel

Die Wirtel können aus Holz bestehen (ungarische Spindeln), aus meiner Erfahrung verbreiteter sind jedoch Wirtel aus Ton, Stein oder Zinn zum Aufstecken. Die verschiedenen Materialien sind unterschiedlich schwer und man hat so das Laufverhalten der Spindeln über das Wirtelgewicht sehr fein einstellen, wenn man das möchte.

Der Wirtel hat in der Mitte ein Loch, mit dem er auf die Spindel gesteckt wird, und je besser die Lochform und die Spindelform zusammenpassen, desto besser hält der Wirtel. Wenn also der Spindelstab konisch zuläuft, das Loch im Wirtel aber zylindrisch ist, gibt es weniger Reibung zwischen den beiden Flächen und der Wirtel kann leichter abfallen, wenn man ihn nicht fest genug aufgesteckt hat. Solange er aber fest genug sitzt, spielt die Lochform keine Rolle.

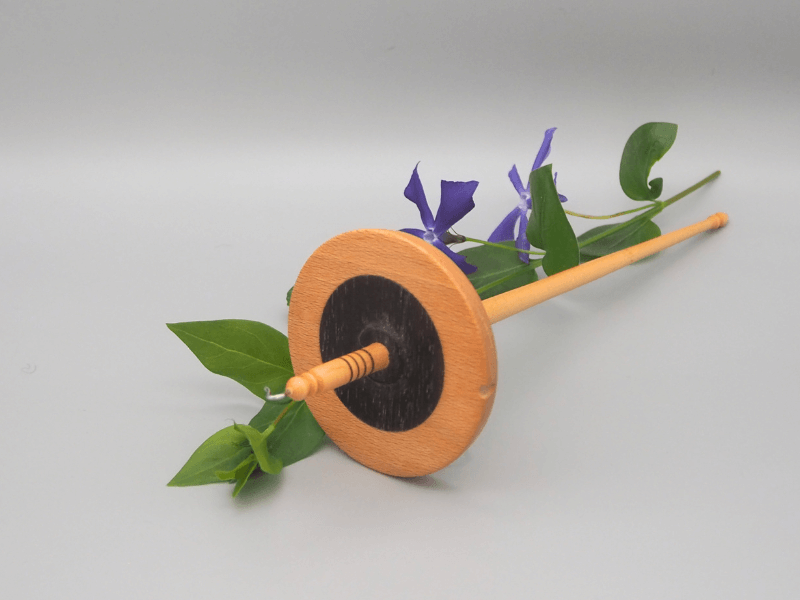

Die Wirtelform beeinflusst, wie bei anderen Spindeltypen auch, die Laufeigenschaften der Spindel. Wenn Du Dich an den Eiskunstläufer erinnerst: Schmale kugelförmige Wirtel erlauben schnelles aber kurzes Drehen, tendenziell breitere, eher scheibenförmige Wirtel lassen die Spindel langsamer aber deutlich länger drehen. Da die Spindeln allerdings mit einer etwas anderen Technik gesponnen werden als z.B. “klassische” Fallspindeln, spielen Form und Gewicht des Wirtels keine so große Rolle wie bei den anderen Spindeln.

Schauen wir uns das mal genauer an.

Spinntechniken

Wir halten uns noch einmal kurz vor Augen: diese Spindeln werden die ganze Zeit in der Hand gehalten. Eine Hand ist also immer an der Spindel, die andere Hand hat mit den Fasern zu tun. Wie kommt das?

Schauen wir uns auch nochmal die Wirtel an: sie sind klein und eher kugelig als scheibenförmig und ausladend. Dadurch drehen die Spindeln tendenziell kurz und schnell. Man kann sie also nicht anstoßen und dann mit beiden Händen gemütlich ellenlang ausziehen, wie man es bei Fallspindeln macht. Die Spindeln drehen sehr schnell nach dem Anstoßen wieder zurück. Damit das nicht passiert, muss man die Spindel schon nach kurzer Zeit fangen (und somit das Zurückdrehen verhindern) und sie erneut andrehen. Das geht am besten, indem man mehr oder weniger ständig eine Hand an der Spindel hat (die Spindelhand). Im Grunde ist das Spinnen also ein ständiges “Stop and Go” des Andrehens und Fangens.

Spinnen ohne Rocken – langer Auszug

Dadurch, dass man eine Hand immer an der Spindel hat, ist zum Ausziehen der Fasern nur noch eine Hand verfügbar. Ich benutze beim Spinnen mit diesen Spindeln keinen Rocken, daher ist in meinem Fall für eine Drallsperre wie beim kurzen Auszug also keine Hand mehr da. Das bedeutet, dass bei mir also in der Regel immer Drall in der Auszugszone ist und somit immer eine Form des langen Auszugs stattfindet. Mitunter ein sehr kurzer langer Auszug, aber dennoch ein langer Auszug.

(Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Ja, man kann schon auch mal die Spindel loslassen und mit beiden Händen ausziehen, so dass die Spindel dann wie eine Fallspindel funktioniert. Aber sie dreht trotzdem sehr sehr schnell zurück in die falsche Richtung. Bequem ist das Spinnen so nicht.)

Spinnen mit Rocken – kurzer Auszug

Um mit diesen Spindeln im kurzen Auszug spinnen zu können, bräuchte man quasi eine dritte Hand, gegen die man mit Drallsperre ausziehen kann. In Ermangelung zusätzlicher Gliedmaßen kann man auch einen Rocken verwenden, am besten eignen sich da ein Gürtelrocken oder ein Standrocken.

Der Faservorrat wird am Rocken befestigt, und der Rocken steht als eigenständige Einheit neben Dir (oder in Deinem Gürtel). Die Faserhand kann jetzt mit Drallsperre immer ein paar Fasern vom Faservorrat auf dem Rocken ausziehen im kurzen Auszug, während die Spindelhand die Spindel dreht.

Bei Verwendung einer Fingerkunkel oder eines Handrockens wird das mit dem kurzen Auszug schon deutlich schwieriger, weil a) die Faserhand jetzt auch noch den Rocken halten muss und b) man eigentlich nichts mehr hat, wogegen man ausziehen kann. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Ja, es gibt ein Video, wo jemand eine Art kurzen Auszug mit mehreren Fingern einer Hand und einem Handrocken macht. Diese Technik erscheint mir jedoch nicht besonders intuitiv und erfordert sehr viel Finger-Yoga. Für einen kurzen Auszug würde ich in diesem Fall lieber einen Gürtelrocken oder gleich eine Fallspindel wählen als meine Finger zu verkrampfen.

Ein paar Worte zum Faservorrat

Wer in der Mittelalter-Szene zu Hause ist, wird vermutlich den Faservorrat entweder auf einen Rocken oder eine Fingerkunkel aufwickeln wollen. Ich habe einiges dahingehend ausprobiert, bin aber zu dem Schluß gekommen: Für mich funktioniert das nicht. Ich spinne im Sitzen, mein Täschchen mit Spindelstäben und Faservorrat steht neben mir. Von dem Faservorrat (meist Kardenband) mache ich mir entweder ein Stückchen ab, das ich dann verspinne (oder ich drehe mir Rolags daraus), oder aber ich spinne einfach von der Kardenbandrolle herunter. Ein Rocken bringt mir keinen Mehrwert, daher lass ich ihn einfach weg – und daher kann ich Dir da an dieser Stelle leider keine Tipps geben.

Ich verwende überwiegend Kardenband aus regionalen Wollmühlen. Besonders gut geht das mit Kardenbändern von Mini Mills wie Nafabo.

Mit Halbschlag oder ohne? Das ist die Frage!

Du hast Dich vielleicht schon gefragt: wenn die Spindeln keinen Haken haben, aber auch nicht in einer Schale unterstützt laufen – wie hält denn da der Faden…?

Die Antwort ist: man macht einen Halbschlag in den Faden. Oder auch nicht. (Dazu komme ich gleich.) Ein Halbschlag ist ein bißchen wie ein halber Knoten. Man führt dafür den Faden über Daumen oder Zeigefinger und stülpt die entstehende Schlaufe über die Spindelspitze. Kurz festziehen, und der Faden hält ohne Haken das Gewicht der Spindel. Das Einführen (und bei mir vor allem das Lösen) des Halbschlags unterbricht natürlich ein wenig den Spinnfluss, wenn man darin nicht so geschickt ist oder man es generell mühsam findet. Wer mit Halbschlag arbeiten möchte, hat die Wahl zwischen den ganz glatten Spindelstäben, denen mit Kerbe oder denen mit Knubbel – sie eignen sich alle dafür.

Die Alternative zum Halbschlag ist das Spinnen mit Spiralspindeln. Diese Spindeln haben eine Spiralkerbe, über die der Faden ohne Halbschlag über die Spitze läuft. Wie beim Fahrradfahren hält das Gleichgewicht aus Drehung und Reibung den Faden in der Kerbe, so dass die Spindel kurz frei drehen kann, ohne herunterzufallen. Dadurch, dass kein Halbschlag erforderlich ist, geht das Spinnen und Aufwickeln für mich viel flüssiger von der Hand als es mit Halbschlag der Fall wäre. Mir gibt also die Spiralspindel-Technik nochmal eine Extra-Portion Entspannung. Die einzige Besonderheit, auf die Du bei den Spiralspindeln achten musst, ist die Richtung der Kerbe. Sie muss in dieselbe Richtung verlaufen, in die Du spinnst, sonst funktioniert es nicht. D.h. Du brauchst eine Z-Kerbe, um im Uhrzeigersinn zu spinnen, und eine S-Kerbe, um gegen den Uhrzeigersinn zu spinnen.

Wer jetzt denkt: “Moment mal, langer Auszug, spiralartig um die Spindel nach oben wickeln und über die Spitze spinnen, das kommt mir doch bekannt vor!”, der denkt richtig. Ganz ähnlich funktioniert das Spinnen mit Unterstützten Spindeln. Auch dort spinnt man quasi gezwungenermaßen im langen Auszug. Allerdings läuft die Spindel stehend in einer Schale und wird dabei zwischendrin losgelassen. Sie dreht sich lange frei weiter, während man auszieht. Die gehaltenen Spindeln drehen selten völlig frei. Es klappt auch, ein bißchen, mit Übung, aber nicht so lange wie bei Unterstützten Spindeln.

Die Stop-and-Go-Technik

Wie spinne ich denn nun damit, so Schritt für Schritt?

Es ist eigentlich ganz einfach und ich nenne es die “Stop-and-Go-Technik”:

- Ich drehe die Spindel an und sammle etwas Drall

- Ich stoppe die Spindel, indem ich sie in der Hand fange und greife mit Daumen und Zeigefinger der Spindelhand den Faden

- Ich ziehe die Fasern gegen Daumen und Zeigefinger der Spindelhand aus. Meine Faserhand hält mit dem kleinen Finger die Fasern, die restlichen Finger dirigieren die Fasern ins Faserdreieck.

- Ich lasse den gesponnenen Faden etwas durchhängen, um zu prüfen, ob ich genug Drall gesammelt habe.

- Weiter zu Schritt 1 bis ca. eine Armlänge gesponnen ist (also: Stop – Go – Stop – Go…). Wenn die Arme zu kurz werden, geht es weiter mit Schritt 6.

- nochmal Drallprobe und ggf. etwas Drall nachgeben oder etwas ausziehen.

- Aufwickeln.

- Wieder zu Schritt 1.

Diese Technik funktioniert mit allen in der Hand gehaltenen Spindeln, egal ob mit Halbschlag oder Spirale. Der Faden kann zwischen Daumen und Zeigefinger oder zwischen Zeigefinger und Mittelfinger geführt werden, je nachdem, wie man die Spindel andreht.

Und vielleicht hast Du noch eine ganz andere Methode, damit zu spinnen! Hinterlasse gerne einen Kommentar und teile Deine Technik.

Hier gibt es ein recht anschauliches Video auf youtube dazu von Hershey Fiber Arts. Sie verwendet eine Französische Spindel.

Vorteile der “Stop-and-Go”-Spinntechnik

Es ist wie mit den meisten Sachen: Wenn man verstanden hat, wie es geht und der Knoten beim Üben geplatzt ist, dann ist diese Art zu spinnen sehr entspannt – für mich ist es die entspannteste Art des Spinnens überhaupt. Warum ist das so? Das hat einen ganz einfachen Grund: Ich bestimme die Geschwindigkeit, ich gebe das Tempo vor. Wenn ich aufhöre, die Spindel zu drehen, habe ich alle Zeit, die ich brauche, um auszuziehen. Ich entscheide, wann ich wieder soweit bin, um Drall zu produzieren. Ich muß nicht ein halbes Auge auf der Spindel haben, ob sie noch dreht und wenn ja, in welche Richtung. Ich muss nicht hastig ausziehen, um zu schnell entstehenden Drall auszugleichen. Alles geht in meinem Tempo. Es ist vielleicht nicht die allerschnellste Art zu spinnen, aber es ist für mich die entspannteste.

Mit dieser Technik erfordert es einige Mühe, ein zu hartes oder sogar überdrehtes Garn herzustellen. Alle Garne, die ich bislang damit gesponnen habe, waren dünn, leicht und weich – selbst wenn ich gefühlt recht viel Drall draufgegeben habe.

Dadurch, dass ich oft die Drallmenge kontrolliere, sind die gesponnenen Garne auch etwas konsistenter und gleichmäßiger als z.B. Fallspindelgarne, was die Drallmenge betrifft.

Die Entspannung sieht man wohl auch von außen, und so kam es, dass mich eines Tages die Martina von der Handspinngilde ansprach, ob ich nicht Kurse darin geben wollte, beim Handspinngildetreffen. Ich wollte, und die Kurse waren dann auch immer sehr gut besucht – mittlerweile finden auch etliche andere Menschen das Spinnen mit diesen Spindeln sehr entspannend…

Welche Fasern kann man verwenden?

Prinzipiell möchte ich es mit Wilhelm Busch sagen: Was beliebt, ist auch erlaubt. Für den Einstieg würde ich jedoch eine für den langen Auszug geeignete Faservorbereitung wählen, also nicht zu lange Fasern als Kardenband, Vlies oder Rolag. Es spricht auch nichts dagegen, lange Fasern aus der Falte zu spinnen!

Da bei dieser Spinntechnik nur eine Hand zum Ausziehen zur Verfügung steht, sollten die Fasern besonders gut vorbereitet sein – je besser sie vorbereitet sind, desto gleichmäßiger wird das Garn. Nachschnitt, Heureste etc. kann man natürlich auch beim Spinnen entfernen, aber dafür muss man dann die Spindelhand freimachen (d.h. die Spindel irgendwo einklemmen), um mit beiden Händen an den Fasern arbeiten zu können. Für mich zerstört das dann die entspannte Wirkung und ich komme nicht so richtig in einen guten Flow, wenn ich zu oft anhalten muss, um die Fasern zu korrigieren.

Meine ersten Erfahrungen habe ich mit Kardenband der Firma Nafabo gemacht (das ist eine Mini Mill in Sachsen), und neben Rolags ist das für mich immer noch purer Luxus in Tüten. Aber auch andere Kardenbänder (Kreuzwickel) von regionalen Wollmühlen funktionieren sehr gut. Aufpassen würde ich bei “industriellen Kammzügen” – manchmal sind das Kardenbänder und manchmal sind es wirklich Kammzüge mit sehr parallelen Fasern, die sich dann im langen Auszug etwas schwieriger gleichmäßig ausziehen lassen.

Was für Garne kann man damit spinnen?

Bedingt durch die Anwesenheit von Drall in der Auszugszone wirst Du immer tendenziell fluffigere, weiche und auch leicht unregelmäßige Streichgarne herstellen.

Die Garne werden vermutlich auch eher auf der dünnen Seite sein. Bei Spindeln mit Spiralkerbe gibt die Tiefe und Form der Kerbe auch ein bißchen die mögliche Fadendicke vor – wenn der Faden zu dick wird für die Kerbe, springt er heraus und es spinnt sich nicht mehr wirklich gut. Bei Spindeln ohne Spiralkerbe spielt das aber vermutlich keine So große Rolle.

Augen auf beim Spindelkauf -Worauf kannst Du achten?

Im Grunde kann man bei solchen Spindeln eigentlich nicht viel falsch machen, denn jahrtausendelang haben Menschen mit ähnlichen Modellen gesponnen und kamen offenbar bestens zurecht. Dennoch gibt es einige individuelle Unterschiede, die Dir bei der Auswahl helfen können.

- die Länge des Spindelstabes (ich komme mit sehr kurzen oder sehr langen nicht gut klar)

- wie dick oder dünn die Spindel an der oberen Spitze ist (dünnere lassen sich leichter andrehen als dicke)

- ob Du mit Halbschlag oder ohne spinnst

- mit welchem Wirtel (Form und Gewicht) Du gerne arbeitest

Wenn Du gerne mit Halbschlag spinnst, hast Du eine breite Palette an Hölzern und Längen zur Auswahl. Bei Bedarf kannst Du Dir auch selbst Kerben in den Stab schneiden, wenn der Halbschlag nicht halten will.

Wenn Du (so wie ich) nicht so gerne mit Halbschlag spinnst, weil das immer so ein ewiges Gefummel ist, dann sind vielleicht die Spiralspindeln etwas für Dich, denn die Spirale ersetzt quasi den Halbschlag und das damit verbundene Gefriemel. Allerdings sind die Kerben auch nicht ganz einfach herzustellen, und Du könntest z.B. auf folgendes achten:

- Wie tief und lang ist die Kerbe, in welchem Winkel ist sie geschnitten?

- Ganz wichtig: endet die Kerbe genau im Zentrum des Spindelstab-Querschnitts oder läuft sie eher tangential aus? Wenn sie nicht genau in der Mitte endet, wobbelt die Spindel und dreht nicht wirklich rund. Dadurch springt der Faden leicht aus der Spirale und das Spinnen wird sehr mühsam.

Es ist mir auch schon passiert, dass sich Spindeln nach dem Kauf verzogen haben und eine gewisse “Bananenform” angenommen haben. Derart verzogene Spindeln laufen nicht rund und sind sehr mühsam zu spinnen.

Mein Fazit

Handheld Spindles sind meine absoluten Favoriten, und wann immer es die Faservorbereitung zulässt, greife ich nach meinen Spindelstäben oder in die Schatztruhe meiner Etsy-Funde. Ich arbeite in meinem Tempo und kann diese Spindeln überall hin mitnehmen. Sie fallen kaum herunter, weil ich immer eine Hand an der Spindel habe, und ich habe mir hüstel eine möglicherweise ausreichende Menge an Stäben zugelegt, um nicht ständig Spindeln abwickeln zu müssen.

Spinnen ohne loszulassen – der Spinnkurs zur Spindel

Ich gebe hin und wieder Kurse im Spinnen mit Spiralspindeln. Wenn Dich diese Art zu spinnen interessiert und Du lernen möchtest, so zu spinnen, dann schau gerne auf meiner Kurs-Seite vorbei.

Hier findest Du die Teile 1 – 3 aus der Artikelserie „Alle meine Spindeln“

Alle meine Spindeln (Teil 1/4)

Die Fallspindeln – Kopfspindeln, Fußspindeln und Kreuzspindeln (Teil 2/4)