Der Frühling ist da, die Sonne strahlt und die Temperaturen steigen – das ist die beste Zeit für mich zum Wolle Waschen. Das Thema „Waschen von Rohwolle“ ist ja durchaus vielschichtig und es gibt viele Meinungen dazu. Natron, Spüli oder Power Scour – in diesem Artikel teile ich meine Erfahrungen und stelle Dir meine bevorzugte Methode vor.

Warum ist Rohwolle waschen sinnvoll?

Am Wolle waschen scheiden sich ein bissel die Geister. Manche schwören auf das Spinnen frisch geschorener Wolle direkt ab Schaf, wenn das Lanolin noch geschmeidig ist, und waschen erst das fertige Garn. Andere bevorzugen aus unterschiedlichen Gründen zum Spinnen bereits gewaschene Wolle.

In beiden Fällen wird die Wolle also durchaus gewaschen, aber manche tun es eben vor und manche nach dem Spinnen. Welche Variante besser ist, entscheidet die persönliche Vorliebe, aber es gibt auch ein paar hygienische Aspekte zu bedenken. Denn wenn man es ganz genau betrachtet, duschen Schafe ja gar nicht so oft, und so ist in einem Vlies eine ganze Menge Zeug enthalten, was sich so übers Jahr ansammelt.

Schauen wir uns mal genauer an.

Das ist drin in der Wolle

Rohwolle enthält verschiedene Arten von Verunreinigungen, die durch das Waschen entfernt werden sollen. Diese Verunreinigungen sind (nach „Wollkunde“ S. 292 ff.):

- Fettschweiß, bestehend aus

- Wollfett (wool grease)

- Wollschweiß (suint)

- Schmutz (Pflanzenteile, Urin- und Kotreste, Sandpartikel, Staub)

Manche Verunreinigungen sind auswaschbar, andere nicht.

Auswaschbare Verunreinigungen

Fettschweiß (engl. yolk) besteht aus Wollwachs (das manchmal fälschlicherweise Wollfett genannt wird) und Wollschweiß. Fettschweiß ist eine Emulsion der Ausscheidungen von Talg- und Schweißdrüsen der Schafhaut. Das Wollwachs (Lanolin) ist wasserunlöslich, der Wollschweiß ist hingegen wasserlöslich.

Fettschweiß klebt und hält Schmutz fest. Wenn man also Schmutz restlos entfernen will, muss man auch den Fettschweiß entfernen, der den Schmutz festhält. Qualität und Quantität des Fettschweißes sind sowohl individuell als auch von Rasse zu Rasse verschieden. Anlagen des Tieres, Haltungsbedingungen, Fütterung, selbst die Bodenbeschaffenheit und das jeweilige Klima haben offenbar einen Einfluss (vgl. „Wollkunde“, ibd.)

Der Wollschweiß setzt sich hauptsächlich aus anorganischen Salzen (v.a. Kaliumcarbonat, Kaliumsulfat und Kaliumchlorid) Kaliumsalzen von Fettsäuren und aus Peptiden zusammen. Das Wollwachs ist ein Gemisch aus verschiedenen Estern sowie langkettigen gesättigten Fettsäuren (Wachse). Es enthält keine Glycerinester und ist somit chemisch betrachtet kein Fett.

Der Reinwollgehalt (also der Anteil reiner Wolle am Vliesgewicht) wird in Tabelle 52 der „Wollkunde“ mit 38 % für ein Merinofleischschaf bei Vollschur angegeben, für ein Rhönschaf mit 45 % und für Ostfriesisches Milchschaf mit 60 %. Je feiner eine Wolle, desto höher ist i.d.R. der Fettschweißgehalt (bzw. desto niedriger der Reinwollgehalt).

Nicht auswaschbare Verunreinigungen

Einige Verunreinigungen wie z. B. Pflanzenteile lassen sich durch Waschen nicht entfernen und sollten vor der Weiterverarbeitung weitestgehend mit der Hand ausgesammelt werden. Zwar fällt ein Teil der Pflanzenteile bei Kardieren und / oder Spinnen manchmal heraus, aber vor allem sehr kleine Reste oder Kletten bleiben tief in der Wolle. Sie stechen dann aus dem Garn hervor, wenn sie nicht vor dem Spinnen entfernt werden.

Nicht immer lässt sich aller Fettschweiß aus der Wolle entfernen. Neben dem leichtlöslichen (im Lehrbuch auch als gutartiger) Fettschweiß gibt es auch schwerlöslichen, bösartigen Fettschweiß. Er ist harzig oder wachsartig und klebend und kann durch Waschen nicht entfernt werden. Mir ist so etwas einmal bei einem gekauften Clun Forrest-Vlies begegnet.

Farbmarkierungen, mit denen die Schafe gekennzeichnet wurden, sind ebenfalls nicht immer vollständig auswaschbar (entgegen den Herstellerangaben). Dazu habe ich schon mal ein Experiment gemacht.

Die EU-Verordnung: Schafwolle ist tierisches Nebenprodukt

Schafwolle wird ja meist als ein Naturprodukt und damit per se als ungefährlich oder sogar heilsam wahrgenommen. Das ist aber so nicht immer richtig. Was nämlich gar nicht so weithin bekannt ist: durch Wolle können auch Krankheitserreger übertragen werden. Sally Coultheart berichtet in ihrem Buch “A Short History of the World According to Sheep” auf S. 258 über die im 19. Jhd in England verbreitete “Wollsortierer-Krankheit”. Die Wollsortierer in Bradford hatten eine durchschnittliche Lebenserwartung von 18 Jahren, viele infizierten sich beim Sortieren importierter Wollballen mit Milzbrand (Anthrax) und starben sehr früh.

Heutzutage ist Anthrax zwar kein Thema mehr in der Schafhaltung, aber was für Bacillus anthracis möglich ist, geht sicher auch mit anderen Erregern. Ein gewisses (wenn vielleicht auch sehr geringes) Risiko für z.B. die Übertragung von Maul- und Klauenseuche durch Wolle und Tierhaare kann nicht komplett ausgeschlossen werden.

Schafwolle ist daher in der EU als ein tierisches Nebenprodukt Klasse 3 eingestuft. Es gibt eine Reihe von Verordnungen, die sich damit befassen (Stand der Gültigkeit: Juni 2024)

- 1069/2009 (Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte)

- 142/2011 (Durchführungsverordnung für 1069/2009, plus Festlegungen für Grenzkontrollen)

- 1063/2012 (Ergänzung zu 142/2011, hier werden explizit Bedingungen genannt, nach deren Einhaltung von Wolle keinen tierseuchenschutzrechtlichen Einschränkungen mehr unterliegt)

Für die Verwendung von Schafwolle als Dünger gibt es übrigens eigene Dpünger-Vorschriften, auf die ich hier nicht eingehe.

In praktischer Konsequenz bedeutet das, dass ungewaschene Schafwolle damit gewissen Restriktionen bezüglich Handhabung und Transport unterliegt. Nicht jeder darf demnach einfach so mit Rohwolle umgehen. Verarbeitende Betriebe (also Betriebe, die mit Rohwolle umgehen) müssen beispielsweise bei ihrem zuständigen Amtsveterinär registriert sein und werden regelmäßig inspiziert. Privatpersonen, die NICHT Halter der zugehörigen Schafe sind, dürfen Rohwolle nach meinem Verständnis nur für sich selbst verarbeiten und nicht an andere abgeben.

Wer ganz sicher sein will, dass seine Wolle tierseuchentechnisch nicht mehr relevant ist, kann lt. der Verordnung 1063/201 Art 1 Abs 2 (d)).2 die Wolle für 120 Tagen bei 4 °C (bei höheren Temperaturen entsprechend kürzer) lagern. Nach Ablauf der Frist geht offenbar von der Wolle kein Risiko mehr aus. Schaut am besten nochmal nach.

Bitte beachte: alle hier zusammengetragenen rechtlichen Informationen sind Ergebnis meiner Recherche und meines Verständnisses. Ich bin aber keine juristische Fachperson, die Angaben stellen also keine Beratung dar. Wenn Du planst, mit Rohwolle zu arbeiten, erkundige Dich bei den für Dich zuständigen Behörden, wie Du vorgehen kannst.

Wie kann ich meine Rohwolle waschen?

Für das Reinigen von Rohwolle im Hobby-Bereich gibt es mehrere Verfahren. Gute Hintergrundinformationen und Anleitungen findest Du in dem Buch „Schafwolle verarbeiten“ aus dem Ulmer Verlag.

Diese Verfahren sind mir bekannt:

- Waschen mit Regenwasser

- Waschen mit Detergentien (Power Scour, Spüli, Allzweckreiniger…)

- Waschen mit Pottasche oder Natron

- Fermentieren

Bei Verwendung von Haushaltsreinigern bzw. -waschmitteln solltest Du darauf achten, nichts mit Enzymen (Proteasen) zu verwenden, da diese die Wolle durch proteolytischen Abbau schädigen.

Material und Geräte

Zum Waschen von Rohwolle verwende ich Gefäße, die ich für nichts anderes verwende, insbesondere nicht für saubere Wolle oder gar Lebensmittel. Ich verwende:

- Wäschesäcke

- Abtropfsieb

- schwarze Mörtelwannen (für ca. 500 – 600 g Wolle pro Durchgang)

- Zentrifugalschleuder (second hand)

- einen schönen Stock zum Unterstuken (ein Wäschestampfer vom Flohmarkt wäre natürlich besser)

- kaltes Wasser (zum Einweichen)

- heißes Wasser (zum Waschen)

- div. Eimer zum Wassertransport

- für die Pottasche-/ Natron-Methode: ein Einkochautomat

- Timer / Kurzzeitwecker

- Wasch-Agens nach Wahl

- Essig oder Zitronensäure

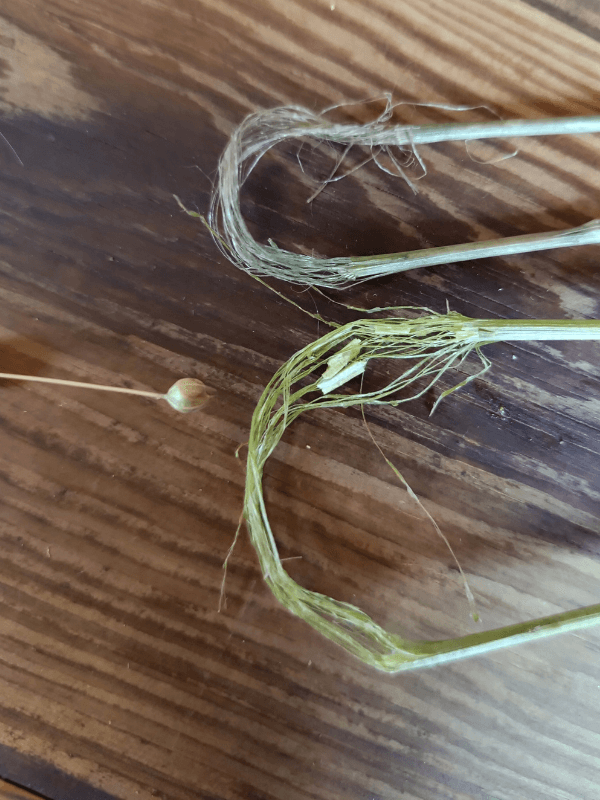

Schritt 1: Mit Wasser einweichen

Um die gröbsten wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Vlies zu entfernen, weiche ich die Wolle zunächst mindestens über Nacht bis mehrere Tage in kaltem Wasser ein. Dazu teile ich das Vlies in ca. 400 – 500 g-Portionen ein, lege diese Portionen in Wäschesäcke und lege diese Wäschesäcke wiederum in mit Leitungswasser gefüllte schwarze Mörtelwannen. (Regenwasser wäre besser, weil es weicher ist, das steht mir aber nicht zur Verfügung. Mit Leitungswasser habe ich bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht.) Die Wäschesäcke sind sehr groß, die Wolle darf nicht zu dicht darin gepackt sein. Wenn sie einmal nass ist, sollte sie maximal das untere Fünftel des Wäschesackes füllen (eher weniger). Die Wolle wird untergedrückt, bis sie sich einigermaßen vollgesaugt hat und dann möglichst wenig bewegt.

Ich verwende die Wäschesäcke, weil ich die Wolle so leichter von Schritt zu Schritt transportieren kann. Das hat aber auch den Nachteil, dass die Wolle sich nicht komplett frei in der Waschflüssigkeit bewegen kann. Wenn ich die Wäschesäcke zu voll stopfe, kann es passieren, dass die Wolle aussen gut gewaschen ist, die ganz inneren Schichten aber noch fettig sind, weil die Waschflüssigkeit einfach nicht so leicht dorhin kam. Darum achte ich immer darauf, lieber die Netze nicht zu voll zu machen und nehme einen Waschgang mehr in Kauf.

Nach Ablauf der Einweichzeit (mindestens über Nacht, gerne länger) nehme ich die Wäschesäcke vorsichtig aus dem Wasser, lasse sie in einem Sieb abtropfen und schleudere die Wolle aus. Bei Bedarf wiederhole ich das Einweichen in kaltem Wasser, um möglichst viel Schmutz abzureichern.

Die geschleuderte Wolle ist zu diesem Zeitpunkt von den gröbsten Verunreinigungen befreit und sieht meist schon recht sauber aus (auch wenn bei nochmaligem Einweichen mit kaltem Wasser oft noch beträchtliche Mengen Schmutz das Waschwasser trüben). Sie kann nun entweder gleich weitergewaschen oder getrocknet und aufbewahrt werden (je nach zur Verfügung stehender Zeit).

In diesem Schritt wird wie gesagt der lösliche Wollschweiß entfernt. Er ergibt zusammen mit dem Wasser eine seifenartige Lösung mit pH ca. 8, man kann nach dem Einweichen die typische Schaumbildung an der Oberfläche der Waschflüssigkeit erkennen. (Das ist vermutlich das, was oft als “schafeigene Seife” bezeichnet wird.)

Für manche ist an dieser Stelle schon Schluß, denn wer das Lanolin in der Wolle erhalten möchte, sollte auf Detergentien und waschaktive Substanzen wie Pottasche oder Natron verzichten oder sie nur sehr sparsam einsetzen. (Wenn Du das auch so machen möchtest: beachte dann, dass die Wolle nach diesem Schritt immer noch ein tierisches Nebenprodukt ist.)

Allerdings wird das Lanolin manchmal harzig, klebt und riecht komisch. Daher versuche ich immer, es so gut wie möglich auszuwaschen oder es zumindest zu reduzieren.

Schritt 1 ist also bei mir immer eine Vorbehandlung, danach geht es dann an das “richtige” Waschen.

Schritt 2: Mit Wasser und waschaktiven Substanzen

Um auch das Lanolin (unlösliches Wollwachs) zu entfernen, muss es zunächst verflüssigt (d.h. geschmolzen) und danach entfernt werden. Der Schmelzpunkt von Lanolin liegt bei 35 – 40°C (Tab 53, “Wollkunde”), in den verschiedenen Waschrezepten ist mir meist eine Waschtemperatur um die 60°C begegnet. Mit dieser Temperatur habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das geschmolzene Lanolin wird anschließend mit Detergentien (Power Scour, Frosch Reiniger, Spüli…) oder mit Pottasche bzw. dem etwas schonenderen Natron gebunden und ausgewaschen.

Power Scour oder Spüli (Detergentien)

Detergentien sind chemische Substanzen, die sowohl einen fettliebenden als einen wasserliebenden Teil in ihrem Molekülaufbau aufweisen (sogenannten “Zwittercharakter”). Sie sind quasi der Vermittler zwischen dem fettlöslichen Lanolin und Wasser. Mit ihrem fettliebenden Teil können sie sich an das Lanolin anlagern und mit dem wasserliebenden Teil bleiben sie im Wasser löslich, auch wenn sie schon Lanolin gebunden haben.

Power Scour (scour engl. Scheuern) ist ein solches Detergens. Es ist speziell für das Waschen von Rohwolle entwickelt worden. Der Hersteller von Power Scour empfiehlt eine Waschtemperatur von ca. 60°C, um das Lanolin zu schmelzen und so leichter für das Detergenz zugänglich zu machen.

Das Power Scour wird in das heiße Wasser (ich nehme ca. 18 – 20 l in einer schwarzen Mörtelwanne) gegeben und verrührt, die Menge richtet sich nach dem Fettgehalt der Wolle, um sie nicht zu wenig und nicht zu stark zu entfetten. Vorgeschlagen werden 15 ml für 500g Rohwolle. Ich habe bei weniger fettigen, gröberen Wollen mit 10-12 ml gute Ergebnisse erzielt, manchmal reichen auch 5 ml.

In die heiße Waschlösung lege ich den Wäschesack mit der vorgewaschenen, aufgelockerten Wolle und lasse sie für 15 – 20 min darin liegen. Ich bewege sie möglichst wenig, um ein Filzen zu vermeiden. Ab und an stuke ich sie mit einem Holzlöffel oder Stock unter, damit sich die Waschlösung gleichmäßig im Inneren des Wäschesackes verteilt und die Wolle nicht außen stärker gewaschen ist als innen. Durch das Detergens herausgelöstes Lanolin trübt die Waschlösung milchig ein.

Nach Ablauf der Zeit hebe ich die Wolle im Wäschesack in ein Abtropfsieb, drücke sie vorsichtig aus und schleudere sie anschließend aus. Danach wird sie in Spülbädern absteigender Temperaturen gespült, bis das Spülwasser klar bleibt. Der letzte Spülgang enthält meist einen Schuß Essig- oder Zitronensäure, um die Fasern zu pflegen (die Schuppen legen sich dann an). Nach jedem Spülgang schleudere ich die Fasern und lege sie zum Schluss auf Wäscheständer zum Trocknen aus.

Man sollte darauf achten, dass die Wolle nicht im ersten Spülwasser oder gar im Waschwasser wieder erkaltet, da sich sonst das verflüssigte und an Detergentien gebundene Wollfett wieder abscheiden und über die Fasern legen kann.

Bei Verwendung von anderen Detergentien (Spüli, Frosch Reiniger…) verfahre ich prinzipiell genauso, allerdings passe ich die Dosierung an das jeweilige Reinigungsmittel an. Die Verwendung von 40ml Frosch-Reiniger (also der 4fachen Menge im Vergleich zu Power Scour) entfernte beispielsweise einen deutlich geringeren Teil des Wollfettes, die Fasern fühlten sich noch deutlich fettig an. Mit Spüli waren die Fasern eher strohig und fühlten sich geschädigt an.

Pottasche oder Natron

Bevor es moderne Detergentien gab, wurde zum Wolle Waschen Natron oder Pottasche verwendet.

10 g Haushaltsnatron (Natriumhydrogencarbonat) pro Liter Wasser werden in einem Liter heißen Wasser aufgelöst und anschließend auf das finale Waschvolumen gebracht. Für 500 g- Portionen Wolle nutze ich meist 20 – 25 L Wasser (finales Volumen) in einem Einkochautomaten. Die Temperatur wird auf ca. 50 °C gebracht und die Wolleportion entsprechend dem Protokoll im Buch “Schafwolle verarbeiten” für 3 min eingelegt. (Oberhalb 50 °C zerfällt Natron unter Abgabe von Wasser und CO2 zu Waschsoda (Natriumcarbonat), und greift die Wolle stärker an).

Für das Erwärmen des Wassers benutze ich einen Einkochautomaten. Ich lege kleinere Portionen Wolle ein, die sich frei bewegen können. Um die Wolle gut herausholen zu können, habe ich ein Kinderwagen-Moskitonetz in den Automaten gehängt, das ich dann nur noch anheben muss, um an die Wolle zu kommen. Das Netz bleibt im Wasser, ich entnehme nur die Wolle.

Die Wolle wird nach 3 min entnommen, sofort geschleudert und mehrmals mit absteigender Temperatur gespült. Dem letzten Spülgang wird unbedingt Essig oder Zitronensäure zugesetzt, um den pH in den für Wolle günstigen sauren Bereich zu bringen. Der hohe pH des Natron-Bades würde die Wolle sonst auf Dauer schädigen und spröde machen. Wenn Du Deine mit Natron (oder Pottasche) gewaschene Wolle nicht ausreichend gespült hast, kann es passieren, dass sie beim nächsten Bad in Essigwasser (z.B. in einem Entspannungsbad) anfängt zu sprudeln…

Für Pottasche wird ein vergleichbares Verfahren verwendet, allerdings variiert die Verweildauer der Wolle in der Waschlösung (ich habe bis zu 10 min gelesen). Selbst ausprobiert habe ich das Pottasche-Verfahren noch nicht.

Schritt 3: Spülen und Trocknen

Egal, mit welchem Waschmittel ich meine Wolle gewaschen habe, das anschließende Spülen ist bei allen Verfahren wichtig. Reste der Waschaktiven Substanzen sollten entfernt und der pH am Ende in den sauren Bereich gebracht werden. Beim Waschen mit Detergentien senke ich die Temperatur des Spülwassers allmählich ab und verwende nicht gleich nach dem heißen Waschen kaltes Wasser. So kann ich Temperaturschwankungen vermeiden, die die Wolle zum Filzen bringen.

Seit ich meine Schleuder habe, kann ich auch sagen: Schleudern spart unglaublich Spülwasser. Es lohnt sich, da mal auf Flohmärkten Ausschau zu halten. Für kleine Portionen habe ich auch schon eine Salatschleuder erfolgreich eingesetzt.

Zum Trocknen stelle ich einen Wäscheständer im Schatten auf und lege darauf eine alte Gardine. Auch Moskitonetze für Kinderwagen eignen sich hervorragend, wenn die zugehörigen Kinder dem Kinderwagen entwachsen sind (bitte nicht die Netze zum Wollewaschen nehmen und danach den Kinderwagen damit bespannen…). Die Wolle drauf ausbreiten, mit dem Wäschenetz oder noch einem Moskitonetz bedecken und trocknen lassen. Wenn die Wolle geschleudert wurde, geht das ziemlich schnell.

Die wilde Alternative: Fermentieren

Und dann gibt es da noch die Wilde Alternative: Das Wolle-Fermentieren. In der Broschüre “Scouring Wool” (Seiten 56 – 58) wird folgende Vorgehensweise beschrieben: Das Vlies wird in Regenwasser eingelegt (kein Leitungswasser) und je nach Außentemperatur 1 – 3 Wochen darin belassen. In dieser Zeit vermehren sich offenbar in Luft und Wasser vorhandene Mikroorganismen und bauen z. B. Pflanzen-, Kot- und Urinreste ab, angeblich sogar einen Teil des Lanolins. Nach drei Wochen entnimmt man das Vlies und spült den von den Mikroorganismen gebildeten Biofilm ab. Die zurückbleibende Wolle soll frisch riechen und nur noch wenig Lanolin enthalten. An anderer Stelle habe ich gelesen, dass man die Brühe mehrfach wiederverwenden kann und sie mit jedem Vlies potenter würde, weil sie quasi schon mit den richtigen Mikroorganismen beimpft sei und außerdem die schafeigene Seife enthielte.

Du hörst es vielleicht schon raus: An der Fermentation als Waschmethode scheiden sich die Geister. Im Buch “Schafwolle verarbeiten” wird es nicht empfohlen, und auch meine Erfahrungen damit sind nicht sehr positiv. Wer sich noch an den Geruch eines Heuaufgusses aus dem Biologieunterricht erinnert oder schon mal Brennesseljauche für den Garten hergestellt hat: Wolle fermentieren kommt dem auf olfaktorischer Ebene sehr sehr nahe. Zwar wird immer wieder berichtet, der Geruch wäre in der fertigen Wolle nicht mehr zu bemerken, aber das kann ich nicht bestätigen. Ich habe einmal Milchschaf auf diese Weise fermentiert, und auch nach vielen Spülgängen war bei mir der Fäulnisgeruch nicht verschwunden. Somit war der Wasserverbrauch beim Fermentieren für mich auch viel höher als bei meinen anderen Waschmethoden.

Von der Geruchsbelästigung mal abgesehen, enthielt die fermentierte Wolle sowohl Pflanzenreste als auch immer noch viel Lanolin, was für mich nicht sehr erstrebenswert ist. Zwar wird behauptet (so.o.), dass sowohl Lanolin als auch Pflanzenreste bei der Fermentation abgebaut würden, dies kann ich aber aus meiner Erfahrung nicht bestätigen.

Auf der anderen Seite weiß ich, dass es Forschungsbestrebungen in Belgien und Großbritannien in diese Richtung gibt (z. B. “Microbial Scouring” , Jennifer Hunter von Fernhill Fibres hat sich mal damit beschäftigt und einen Bericht darüber geschrieben (Klick führt zum pdf)). Ob diese Methoden in Einklang mit der EU-Verordnung zu tierischen Nebenprodukten sind, ist mir nicht klar, da ja hier nichts erhitzt wird und ich nicht einschätzen kann, ob diese Fermentation eine der industriellen Wäsche (nach der EU-Verordnung) vergleichbare Methode ist. Die sehr nährstoffreiche Fermentationsbrühe wird jedenfalls gerne als Dünger im Garten verwendet.

Fazit: Mein Favorit ist Power Scour.

Die Heiße Wäsche mit Power Scour ist meine bevorzugte Waschmethode, mit ihr habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Bei zu niedriger Dosierung des Power Scour bleibt etwas Fett in der Wolle zurück, das dann mit der Zeit die Wolle etwas verkleben kann. In diesem Fall kann man die Wolle meist einfach nochmal heiß waschen.

Die Natron-Methode habe ich an einem Krainer Steinschaf-Vlies selbst ausprobiert. Das ist schnell und günstig, aber die Wolle wirkte am Ende trotzdem etwas trocken. Die Pottasche-Methode habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber ich habe ein Coburger-Fuchs Vlies zum professionellen Waschen eingeschickt, dort wurde die Pottasche-Methode angewendet. Auch dieses Vlies ist schön sauber geworden und duftet leicht schafig. Dennoch ist es auch hier so, dass sich die Wolle „trockener“ anfühlt als mit Power Scour gewaschene Wolle. Nicht falsch verstehen, die Wolle war nicht geschädigt, aber eben auch nicht super geschmeidig. Ich kann jedoch nicht mit Sicherheit sagen, ob das am Waschverfahren liegt oder an den Fasern. Dafür hätte ich je eine Hälfte des Vlieses jeweils einem Waschverfahren unterziehen müssen, um beide Verfahren vergleichen zu können.

Für gröbere Wollen finde ich das Pottasche- bzw. Natron-Verfahren in Ordnung (es ist auch günstiger), feinere Wollen würde ich mit dem schonenderen Power Scour waschen. Zwar haben feinere Wollen oft einen höheren Fettgehalt, so dass keine Gefahr einer zu starken Entfettung durch Natron oder Pottasche bestehen dürfte, auf der anderen Seite sind bei feineren Fasern Schädigungen durch Alkali vermutlich schneller passiert als bei robusten Fasern. Auf Spüli oder Allzweck-Reiniger würde ich erst zurückgreifen, wenn ich gerade weder Natron noch Pottasche im Haus habe und meine Power Scour-Vorräte irgendwann erschöpft sind.

Die Fermentationsmethode habe ich ein einziges Mal mit Ostfriesischem Milchschaf ausprobiert. Diese Methode brauchte viel Wasser, weil die Vliesstücke so stanken aromatisch waren und der Geruch sich beim ersten (zweiten, siebten…) Waschgang nicht verflüchtigte. Außerdem wurde das Lanolin nicht entfernt und die Wolle klebte hinterher. Die Fermentation werde ich nicht nochmal machen, es sei denn es drängt sich mal ein Experiment auf.

An einem mit Motten befallenen Vlies habe ich ein einziges Mal parallel zum Vergleich Power Scour, Frosch-Lavendelreiniger und Natron-Methode ausprobiert. Der Lavendelreiniger ließ (trotz hoher Dosierung) noch Fett in der Wolle zurück, mit Natron wurde die Wolle wie beschrieben trocken, mit Power Scour schön seidig. Schade, dass es mit Motten befallen war…

So. Das war es erst mal. Ich hoffe, ich konnte Dir einen kleinen Überblick über verschiedene Waschverfahren und meine Erfahrungen damit geben. Wenn Du Dich da einlesen willst, kann ich Dir das Buch “Schafwolle verarbeiten” wirklich sehr ans Herz legen.

Zum Thema Fermentieren geht mir auch noch eine Menge im Kopf herum, und ich habe spannende Artikel dazu gefunden, aber das bearbeite ich mal in einem eigenen Artikel – Stay tuned!

…und dann war da noch Beates Methode (Update)

[Update Juni 25]

Ich liebe ja Spinntreffen, und ich lerne auch immer was dazu. So ging es mir auch bei den Waschmethoden. Beim letzten Spinnfest im Juni 2025 demonstrierte die liebe Beate, wie sie die Wolle ihrer Schafe wäscht. Sie hatte eine Waschstraße aufgebaut mit Mörtelkübeln voll klarem Wasser, und ihren Wäschestampfer aus dem Antik-Trödel hatte sie auch mitgebracht. Für die Demonstration hatte sie etwas frisch geschorene und vorsortierte Wolle ihrer Schwarzkopfschafe dabei.

Beate wäscht ihre Wolle so:

Schritt 1: Die Wolle wird in klares Wasser eingelegt und mit dem Wäschestampfer einige Minuten sachte untergestukt. Das klare Wasser wird schnell sehr trüb.

Schritt 2: Die Wolle wird aus dem Kübel geholt und in einen Abtropfkorb gelegt. Sie ist jetzt schon deutlich weißer als zu Beginn.

Schritt 1 und zwei werden insgesamt ca. 4 Mal gemacht (je nach verfügbarer Zeit und Verschmutzungsgrad). Das benutzte Wasser kommt zum Düngen in den Garten.

Schritt 3: In einen Kübel mit klarem kaltem Wasser werden ca 3 Messkappen voll Wollwaschmittel gegeben (aus dem Supermarkt, das günstige). Die vorgewaschene Wolle kommt hinein, wird wieder untergestukt mit dem Wäschestampfer, ein paar Minuten gewaschen und dann wieder mit den Händen herausgeholt und in einen Abtropfkorb gelegt.

Schritt 4: Das Waschmittel wird in klarem Wasser ausgespült und anschließend zum Trocknen ausgelegt.

Beate wäscht ihre Wolle immer so, und entgegen meinen Erfahrungen mit dem Spüli ist ihre Wolle überhaupt nicht mehr fettig, auch nicht spröde oder sonst irgendwie unangenehm. Entgegen allen Lehrbuchangaben scheint das Lanolin auch mit kaltem Wasser überwiegend rausgegangen zu sein, es blieb kein klebrig-fettiges gefühl an den Händen. Sie hatte bereits vor einiger Zeit gewaschene Wolle zum Zeigen dabei, und die war einfach nur fluffig.

Vielleicht liegt es am Waschmittel (Wollwaschmittel hab ich tatsächlich noch nicht versucht), vielleicht an der Schafrasse und einem möglicherweise geringeren Lanolingehalt. Eins ist sicher: auch Beates Methode funktioniert toll, davon konnte ich mich überzeugen!

Einziges Manko: da hier nicht auf mindestens 60°C erhitzt wird, ist die Wolle nach diesem Verfahren eigentlich immer noch ein tierisches Nebenprodukt, zumindest noch solange, wie die in den Regularien angegebenen Lagerzeiten nicht abgelaufen sind. Bitte beachte das, wenn Du so waschen möchtest.

Merke: Nur Versuch macht kluch!

Noch mehr Inspiration

Wenn Du Dir noch ein umfassenderes Bild zum Wolle-Waschen machen möchtest, verlinke ich Dir hier ein paar Blogartikel zum Thema:

- erste Anlaufstelle: Chantimanou „Rohwolle waschen wie früher“

- auch Chantimanou: „Rohwolle waschen“

- craterelle schreibt auf ihrem Blog „Versponnen“ darüber

- Blog „Lebendige Handarbeit“

- Spycher Handwerk-AG in der Schweiz

- In der Waschmaschine: die Handarbeitsfrau macht es so

Literatur

“Scouring Wool – Wool Scouring in Europe: Urgent and Ecological Solutions”, Tagung in Saugues (Haute-Loire), 4.-6.11.2015 (Tagungsbroschüre)

„Growing and marketing fine wool in native colours”, Jennifer Hunter, November 2015. A Nuffield Farming Scholarships Trust Report, Abschnitt 11

„A Short History of the World According to Sheep“ von Sally Coulthard

Head of Zeus 2020, ISBN 9781789544206

“Schafwolle verarbeiten. Schafrassen, Wollkunde, Filzen, Spinnen” von Margit Röhm, Katrin Sonnemann, Ulrike Claßen-Büttner. Ulmer Verlag 2023, ISBN 978-3-8186-14-84-3

„Von Faser, Farben und Fäden“ Ulrike Bogdan 2015, ISBN 978-3-00-048308-0

Das war spannend? Vielleicht interessiert Dich das hier auch: