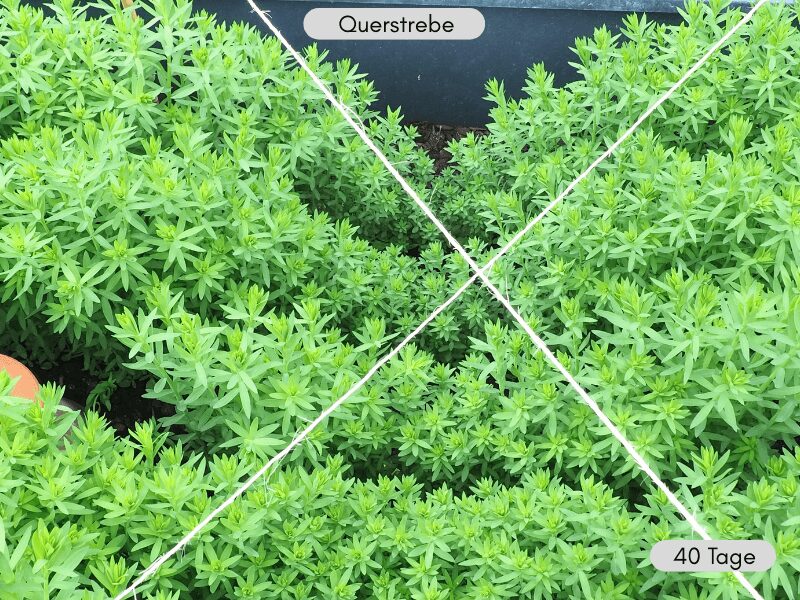

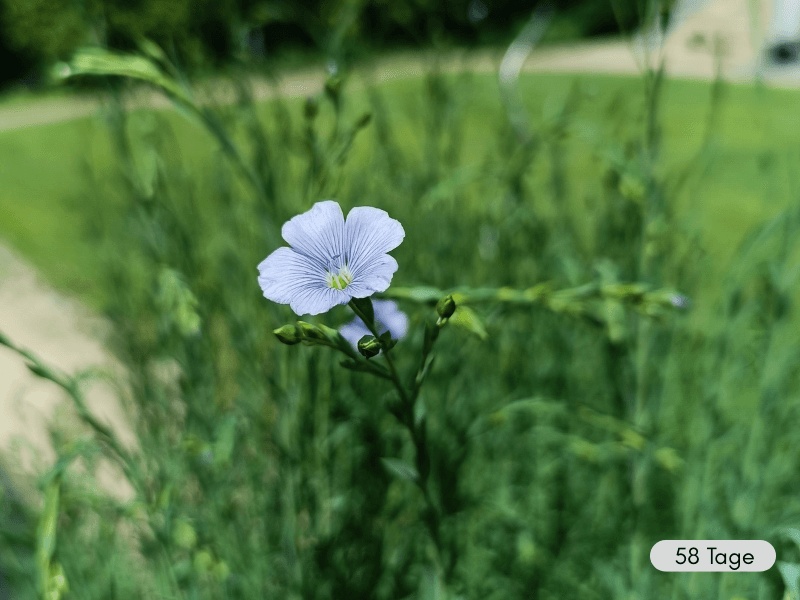

Mein Jahr mit 1qm Lein hat mir die Bastfasern (und natürlich speziell Flachs) um einiges näher gebracht. Ich habe nicht nur die Pflanzen angebaut und die Fasern gewonnen, sondern auch noch Spinnen geübt. Und dabei kam natürlich Die Eine Frage auf: In welche Richtung spinnt man Flachs? Besser gesagt: In welche Richtung will ICH meinen Flachs spinnen?

Nun, diese Frage hat verschiedene Antworten, je nachdem, wen man fragt. Ich habe dazu recherchiert, mir ein paar Gedanken gemacht und dann experimentiert, um für mich eine Antwort zu finden.

Grundlegendes zur Faser

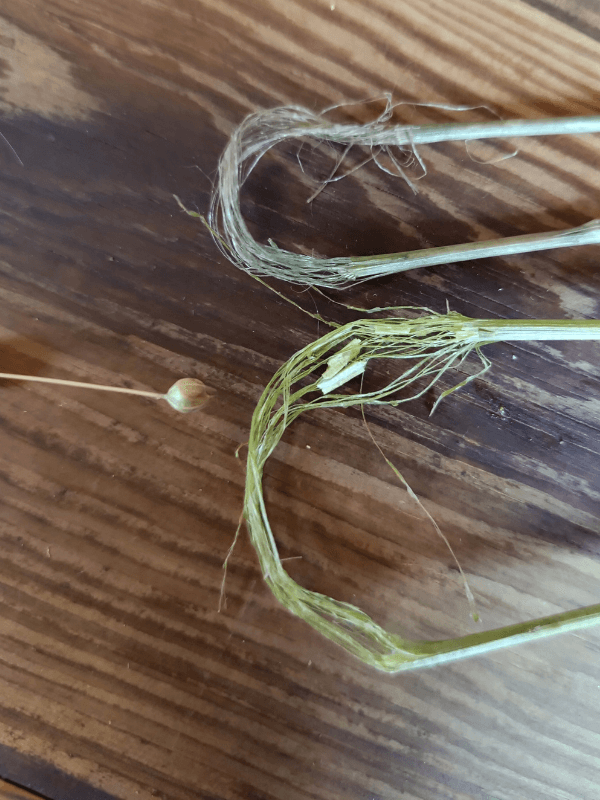

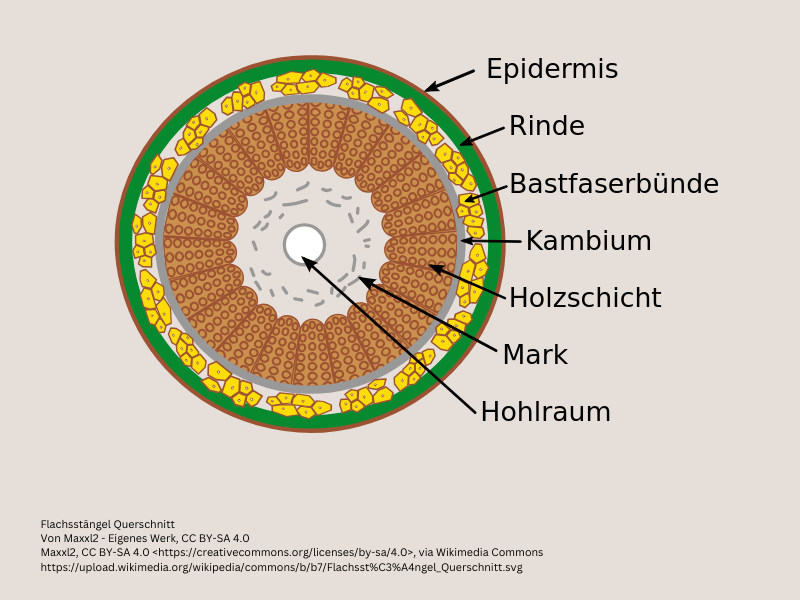

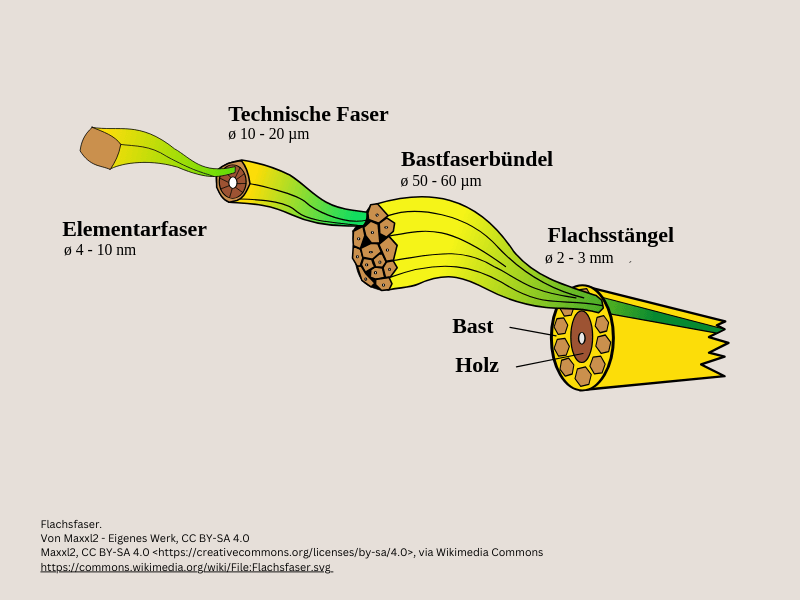

Flachs ist, chemisch betrachtet, eine Cellulosefaser, wie auch Baumwolle und Hanf. Von der Pflanze aus betrachtet ist es eine Bastfaser, d. h. sie durchzieht den gesamten Stängel der Flachspflanze. Sie ist daher viel länger als z. B. Baumwolle, die zwar auch aus Cellulose besteht, aber eine Samenfaser und daher viel kürzer als Flachs ist. Flachsfasern liegen in Bastfaserbündeln zwischen den holzigen inneren Teilen des Stängels und der äußeren Rinde.

(In diesem Artikel findest Du noch mehr Gedanken dazu.)

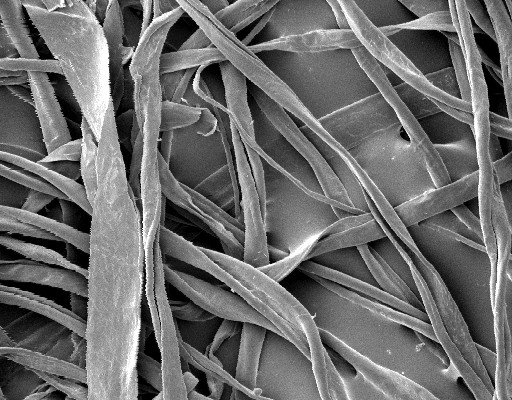

Die Faser selbst hat drei Organisationsebenen. Sie besteht in der ersten Ebene aus den Elementarfasern. Das sind recht kurze (2-5 cm lange) Fasern, die im Grunde einzelne, an den Enden spitz zulaufenden Pflanzenzellen sind (Faserzellen, könnte man vielleicht sagen). In der zweiten Ebene werden viele Elementarfasern der Länge nach und überlappend miteinander verbunden, um eine Technische Faser zu bilden. Die technischen Fasern werden in der dritten Ebene dann zu Faserbündeln zusammengelegt.

Der Klebstoff, der diese verschiedenen Organisationsebenen der Fasern zusammenhält, sind Pektine und Lignine.

Das heißt: Das, was wir als eine Flachsfaser sehen, ist also eigentlich eine Art zusammengesetzte Faser. Sie besteht zu 70% aus Cellulose und zu 30 % aus Pektinen und Ligninen. Die Länge des Flachsstängels bestimmt die Länge der Fasern, die wir spinnen können.

Die „intrinsische Drehung“

Manche Pflanzen zeigen während des Wachstums eine “Drehrichtung” . Das sieht man besonders deutlich bei Winde-Pflanzen, die sich um andere Objekte und Pflanzen herumwinden können. Es gibt Pflanzen, die sich im Uhrzeigersinn drehen und andere, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Es gibt sogar welche, die die Windung wechseln können (Windepflanzen – Universität Ulm).

Eine solche Intrinsische Drehung scheint es aber auch bei Pflanzen zu geben, die gar keine Winden sind. So sollen Flachsfasern eine S-Drehung haben, Hanffasern und Baumwolle hingegen eine Z-Drehung (E. Barber, „Prehistoric Textiles“). Beobachten kann man das bei Flachsfasern, wenn man ein paar davon in der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger hält und dann mit etwas Wasser besprüht. Wenn man genau hinschaut, drehen sich die so angefeuchteten Fasern anschließend einige Umdrehungen langsam in S-Richtung.

Das verrückte ist: Sowohl Hanf als auch Flachs sind beides Bastfasern, d. h. sie bestehen beide aus Zellulose, drehen sich aber in unterschiedliche Richtungen. Cellulose als Molekül wiederum ist eher geradkettig, sie hat keine schraubenartige Molekülstruktur, wie man es manchmal bei Proteinen findet. Die Ursache für die Drehung der gesamten Cellulose-Faser vermute ich also weniger in der Molekülstruktur der Cellulose selbst sondern vielmehr in der Art und Weise, wie sich die Elementarfasern (diese “Faserzellen”) während der Entwicklung der Pflanze bilden und miteinander zu den komplexeren Technischen Fasern und Faserbündeln verbinden.

(Interessante Nebenüberlegung: Ist die Drehung nur an den langen Fasern, also Technischen Fasern oder Faserbündeln, sichtbar, oder auch an Elementarfasern? Ich vermute, nur an Faserbündeln, eventuell an Technischen Fasern.)

Historische Funde, Literatur und Expertenauskünfte

Nun wissen wir, wie die Fasern prinzipiell aufgebaut sind und dass sie eine intrinsische Drehrichtung haben. Aber wie herum soll man sie nun spinnen? In dieselbe Richtung wie die intrinsische Drehung, also S? In die entgegengesetzte Richtung? Und was macht das mit dem Garn?

Frag die Expertin!

Die erste Person, der ich die Frage nach der Spinnrichtung stellte, war Christiane Seufferlein. Ich saß Anfang 2024 in ihrem Flachs-Workshop und stellte die Frage, weil mir dieses Mantra im Kopf hängen geblieben war: „Flachs wird andersrum gesponnnen„. Christiane hat den Verein Bertas Flachs gegründet, kennt sich unglaublich gut mit Flachs aus und recherchiert viel in historischen Quellen zu allem, was mit Flachs zusammenhängt. Ihrer Auskunft nach gibt es in archäologischen Funde beides: sowohl in S- als auch in Z-Richtung verdrehte Flachsfasern. Eine historische Argumentation, warum das Spinnen in S-Richtung zu bevorzugen sei, hatte sie noch nicht gefunden, und sie empfahl, in die Richtung zu spinnen, die mir am besten lag. Das war die Z-Richtung, also spann ich meine ersten Leinengarne in Z-Richtung und fuhr damit sehr gut.

Das sagt die Literatur

Nun, knapp zwei Jahre später, bin ich dieser Frage erneut begegnet. Dieses Mal bin ich Teil der 1qm Lein-Community, und von dort gab es wertvolle Hinweise zu Literaturquellen. Zunächst ist da Alden Amos vom “Alden Amos Big Book of Handspinning” . Er sagt (S. 119 / 120), dass die Faserstruktur von Flachs eine inhärente S-Windung hat (siehe oben) und traditionell Flachs entsprechend in die gleiche Richtung (also in S) gesponnen wurde. Genauer geht er leider nicht darauf ein.

Die nächste Quelle, die in der Community genannt wurde, ist das Buch “Prehistoric Textiles” von Elizabeth W. Barber (Du kennst sie vielleicht von ihrem Buch “Women’s Work”, das ich Dir ebenfalls wärmstens ans Herz lege). Sie sagt auf S. 65ff sinngemäß, dass es historisch gesehen zwei verschiedene Traditionen gibt. In Textilien aus dem alten Ägypten waren die Fäden üblicherweise in S-Richtung verdreht, solche aus Europa und Indien hingegen in Z-Richtung (egal ob Wolle oder Flachs). Der Grund dafür war offenbar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches noch umstritten.

Sie beschreibt weiter, dass Flachsfasern, wenn sie angefeuchtet werden, sich von selbst in S-Richtung verdrehen, wohingegen beispielsweise Hanf und Baumwolle sich beim Anfeuchten nach Z verdrehen (siehe oben bei „intrinsische Drehung“). Zudem, so schreibt sie weiter, hat die Historikerin Louisa Bellinger eine interessante Beobachtung gemacht, als sie versuchte, historische Leinen-Textilien zu waschen: Solche Textilien, deren Fasern in S-Richtung verdreht waren, hingen beim Waschen zusammen, wohingegen solche, die in Z-Richtung verdreht waren, dazu tendierten, beim Waschen zu zerfallen. Sie zog daraus den Schluß, dass den Ägyptern das auch aufgefallen sein musste und sie entsprechend dazu übergegangen waren, ihren Flachs in S-Richtung zu verspinnen.

Das klingt erstmal logisch. Wenn man sich jedoch Wolle anschaut, wird schnell klar: bei Wolle gibt es so eine natürliche Drehung nicht. Demzufolge könnte man erwarten, dass Wolle in verschiedenen historischen Textilien mal in die eine, mal in die andere Richtung gesponnen wurde. Dem ist aber nicht so: Wolle wurde in Europa in Z-Richtung versponnen.

Liegt es am verwendeten Spindeltyp?

Frau Barber kommt nun zu dem Schluss, dass es an den Spindeltypen gelegen haben muss, in welche Richtung gesponnen wurde. In Ägypten wurden ausschließlich Hochwirtelspindeln verwendet, während in Europa mit Tiefwirtelspindeln gearbeitet wurde, die teilweise auch in der Hand gehalten wurden (so wie diese hier z. B.). Sie argumentiert, dass Hochwirtelspindeln durch Drehen am Oberschenkel von der Hüfte weg zum Knie angedreht wurden, denn aus dieser Bewegung kann nichts anderes als S-Twist entstehen. Tiefwirtelspindeln werden mit den Fingern angeschnippt, und da vermutlich damals wie heute ca. 90% der Menschen Rechtshänder waren, führt diese Bewegung automatisch zu einer Z-Drehung. Mit der rechten Hand eine S-Drehung bei einer Tiefwirtelspindel zu erzeugen, ist deutlich anstrengender für den Daumen (das ist wie “Rückwärts schnipsen”).

Ich habe noch Fragen und spekuliere

Klingt auch erstmal logisch, aber dennoch bin ich nicht ganz überzeugt: Eine Hochwirtelspindel kann man mit derselben Leichtigkeit andersherum, d.h. vom Knie zur Hüfte, andrehen und hat dann ebenfalls eine Z-Drehung (so drehe ich meine Hochwirtelspindeln immer an). Am ehesten plausibel scheint mir für die S-Drehung in Ägypten eine Kombination aus der Erkenntnis aus dem Waschversuch von Frau Bellinger zusammen mit der Tatsache, dass dort zum Spinnen die Fasern nicht ausgezogen werden mussten (das wird im Buch von Frau Barber näher beschrieben). In Europa könnte ich mir vorstellen, dass die Händigkeit eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat. Spindelstäbe, vor allem wenn sie in der Hand gehalten wurden, drehen sich für Rechtshänder am leichtesten und ergonomischsten in Z-Richtung. Ich hab das mal in einem Spiralspindelkurs beobachtet: Wer die Spindel ohne nachzudenken intuitiv in die linke Hand nahm, drehte sie in S, wer sie rechts hielt, drehte sie in Z. Hinzu kommt: offenbar wurden in Europa (Schweiz, heutiges Spanien) und der heutigen Türkei (“Tiefwirtel-Gebiet”) neben Textilien aus den Z/S- Garnen durchaus auch solche aus S/Z–Garne gefunden. Ob die nun auch dort hergestellt wurden oder ob diese auch importiert (oder anderweitig durch Handel eingeführt) wurden – man weiß es einfach nicht.

Frau Barber beschreibt in ihrem Buch, dass in Ägypten Flachs nicht ausgezogen wurde, Ägypter kannten z.B. keinen Rocken. Stattdessen wurden die Fasern der Länge nach aneinandergelegt und dann die überlappenden Enden gespleißt. Im fertigen Garn waren die Spleißstellen der Einzelfäden immer versetzt, so dass nie zwei Spleißstellen übereinanderlagen. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie Zeitungspapierstreifen, die man aneinanderklebt. Das Ganze wurde dann zu einem Knäul gewickelt und anschließend dann nur noch verdreht.

Nun hatte ich also eine Menge Theorien, aber eins wusste ich immer noch nicht: Welche Spinnrichtung ist denn nun FÜR MICH besser?

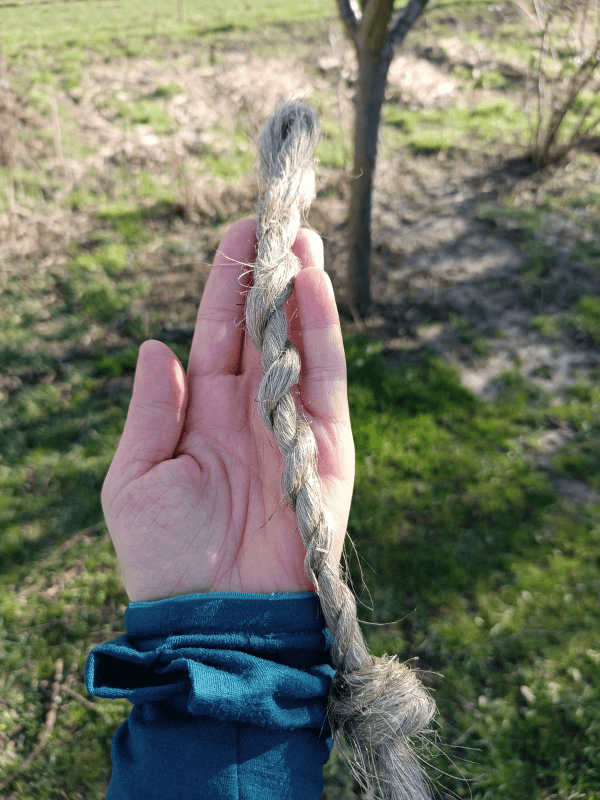

Mein Experiment zur Spinnrichtung

Wie sagte schon mein alter Professor: Nur Versuch macht kluch. Also setzte ich mich ans Rad und spann. Einen Faden in Z, einen in S. Einen Teil ließ ich unverzwirnt, einen Teil verzwirnte ich. Von allem machte ich kleine Webproben. (Weil mein Faden relativ dünn war und der Webrahmen aber relativ grob, war die eine Webprobe sehr locker. Ich denke, sie ist trotzdem aussagekräftig.)

Die ungewohnte Spinnrichtung beeinflusst mein Garn

Das erste, was ich feststellen kann: In S-Richtung spinnen ist für mich ungewohnt und sorgt dafür, dass mein Faden etwas dicker wird als der in Z-Richtung gesponnene. Es sind die kleinen Mikro-Bewegungen, die dafür verantwortlich sind: Das kurze Aufdrehen der Faser vor dem Ausziehen, die Handhaltung, die für das Z-Spinnen eingeübt wurde, die ich für das S-Spinnen umlernen müsste.

Das sind meine Lauflängen:

- Z/S-Garn: 3927 m/kg

- S/Z-Garn: 3812 m/kg

Mein Garn ist in beiden Spinnrichtungen stabil

Die Zweite Beobachtung: Bei mir hat sich das Zerfallen Z-gesponnener Fäden beim Waschen definitiv nicht bestätigt (erst recht nicht nach dem Zwirnen). Sowohl die Z- und Z/S- als auch die S- und S/Z- Webproben waren stabil und überstanden den Kochvorgang ohne Probleme.

Qualitative Unterschiede sind marginal

Die Dritte Beobachtung: Qualitativ kann ich nur ganz geringe Unterschiede feststellen zwischen den Proben. Die Webprobe der Z-Singles erscheint mir etwas weicher und gefälliger als die der S-Singles. Das gleiche gilt für die gezwirnten Garne: Die Webprobe aus Z/S erscheint mir etwas gefälliger als die aus S/Z-Garn.

Ich habe die Proben meinen Kursteilnehmerinnen blind zur Begutachtung vorgelegt, und die Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Während im einen Kurs eine leichte Präferenz des Z-gesponnenen Garnes befunden wurde (“das ist feiner und glänzt mehr”), befanden die Teilnehmerinnen eines anderen Kurses das genaue Gegenteil. Daraus schließe ich messerscharf: was besser ist, liegt wohl doch im Auge des Betrachters.

Mein Fazit: Ich bleib bei meiner Spinnrichtung

Und was mache ich nun mit diesen Erkenntnissen?

Nun, ich mache weiter wie bisher. In Z-Richtung spinnen geht für meine Finger leichter, das Ergebnis ist minimal gefälliger, so dass ich für mich keinen Vorteil darin sehe, in S zu spinnen. Aber das kann für Dich ganz anders aussehen. Vielleicht hast Du Erfahrungen, die das genaue Gegenteil zeigen? Kommentiere gerne und teile Deine Erkenntnisse!

Literatur

Alden Amos “The Alden Amos Big Book of Handspinning” ISBN 978-1-883010-88-1

Elizabeth J. W. Barber „Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages“ ISBN 978-0-691-00224-8

Das war interessant? Hier findest Du noch mehr Artikel zum Thema Flachs: