Flachs spinnen ist ja eine Sache für sich, vor allem, wenn man wie ich bislang fast ausschließlich tierische Fasern versponnen hat. Letztes Jahr bin ich über einen Workshop aber auf den Geschmack für Pflanzenfasern gekommen ( hier ein Blogartikel dazu), und dieses Jahr will ich mich nun intensiver mit der Verarbeitung von Flachs beschäftigen. Dazu mache ich ein langfristiges Experiment: Ich mache mit bei 1 qm Lein und baue mir einen Quadratmeter Flachs an, den ich dann (hoffentlich!) bis zum Garn verarbeiten werde.

Zur Einstimmung auf mein Flachsjahr schreibe ich hier über die Besonderheiten beim Spinnen von Flachs und was man im Hinterkopf behalten kann, wenn man diese Faser verarbeiten möchte.

Die Flachsfaser – Aufbau und Eigenschaften

Eine Faser ist eine Faser ist eine Faser. Das dachte ich immer, weil ich ja überwiegend Wolle versponnen habe, und ein Schaf-„Haar“ ist da ja eine Faser. Bei Seide ist das ähnlich, selbst bei Baumwolle ist ein Samenhaar eine Faser (soweit ich weiß). Für Bastfasern wie Flachs habe ich das nie infrage gestellt, aber hier liegt die Sache etwas anders.

Aufbau

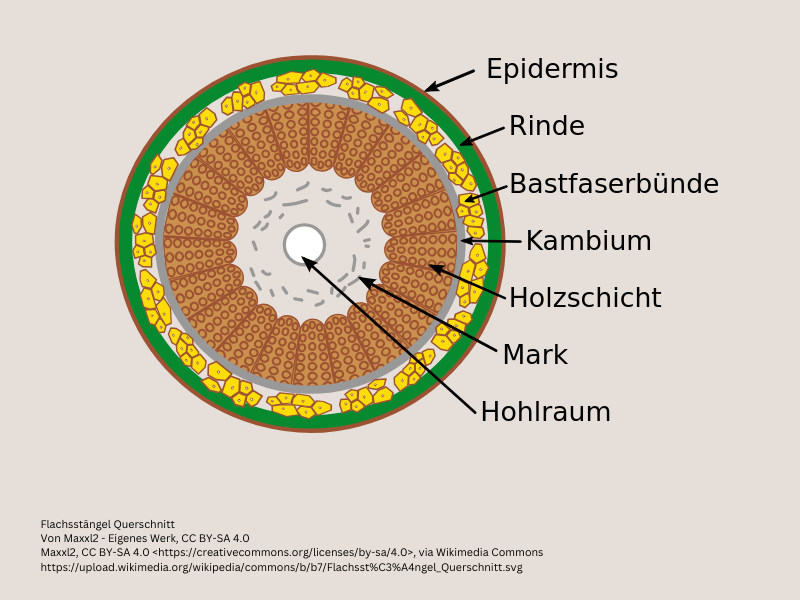

Flachsfasern bestehen genau wie z. B. wie Baumwollfasern aus Cellulose. Hier enden die Ähnlichkeiten aber auch schon, denn im Gegensatz zu Baumwolle sind Flachsfasern Bestandteile des Stängels. Sie liegen nicht einzeln vor, sondern sind in den Stängel eingebettet und von vielen anderen Stängelbestandteilen umgeben. Von diesen Bestandteilen (z. B. Lignin – das Holz) müssen die Flachsfasern erst mühsam getrennt werden, bevor man sie spinnen kann.

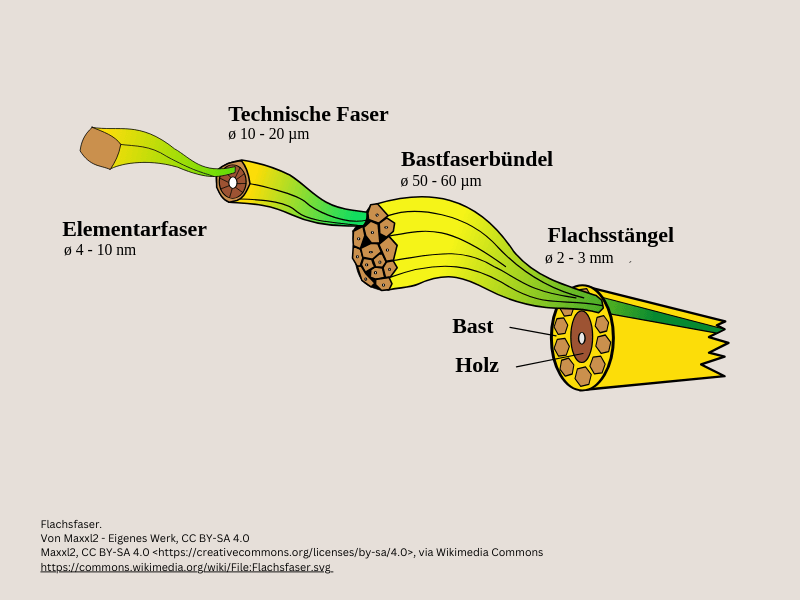

Aber auch innerhalb des Stängels liegen die Fasern nicht einzeln vor, sondern als Faserbündel. Das, was wir üblicherweise als “Flachsfaser” bezeichnen, ist eigentlich ein Bündel von Fasern. Wie dick das Bündel ist, hängt davon ab, wie viele individuelle Fasern das Bündel noch enthält. Diese individuellen Fasern werden beim Flachs “Technische Fasern” genannt (keine Ahnung warum). Eine Technische Faser ist quasi eine lange Faser, die aus sich überlappenden und irgendwie miteinander verbundenen Einzelfasern (Elementarfasern) besteht. Die Abbildung unten stellt das dar, allerdings ist mir da der Übergang von Technischer Faser zu Elementarfaser nicht so ganz klar.

Ich fasse zusammen: Eine Flachsfaser kann also in dreierlei Form auftreten, nämlich Faserbündel – Technische Faser – Elementarfaser.

Bei der Aufarbeitung der Flachsstängel werden nun die Faserbündel von unerwünschten Bestandteilen getrennt. Die einzelnen Technischen Fasern werden in einem Faserbündel durch einen “Kleber” zusammengehalten (das sind u.a. Pektine). Dieser Kleber kann mit der Zeit abgebaut werden, so dass sich die Faserbündel in sich aufspalten. Das Aufspalten kann sich über die Jahre fortsetzen und so feinere Fasern ergeben (deshalb ist älterer Flachs oft feiner als ganz frischer).

Eigenschaften

Da ich bislang fast ausschließlich Schafwolle versponnen habe, musste ich mich an einige Eigenschaften der Flachsfaser besonders gewöhnen: sie ist nicht elastisch (wobei es auch relativ unelastische Wollen gibt …), relativ steif und auch hart. Das habe ich ganz besonders im Daumen gemerkt: Durch die Steifigkeit und Härte überträgt sich Drall relativ schnell entlang der Faser. Wenn der Drall nicht in den Faservorrat gelangen soll (wo er ja nicht hingehört), muss er deutlich härter und mit mehr Kraft abgeklemmt werden, als das bei Wolle der Fall ist. Daher kommt dann wohl auch der dicke Daumen im Märchen…

Flachsfasern haben zwar keine Schuppen wie Wolle oder Haare, aber eine Richtung ist ihnen naturgemäß vorgegeben: an einer Seite waren die Wurzeln, an der anderen die Blüten. Während der Aufarbeitung werden die Stängel immer in eine Richtung geordnet, nie wild durcheinander. Ob das eine Auswirkung aufs Spinnen hat (so wie die Schuppen bei den Tierhaaren), hab ich noch nicht ausprobiert.

Die Fasergewinnung

Während man Wolle quasi spinnfertig vom Schaf ernten kann, sind die Fasern des Flachs noch nicht wirklich zugänglich. In einem aufwändigen Prozess müssen sie vom Rest der Pflanze separiert und aufbereitet werden. Dieser Prozess umfasst die folgenden Schritte:

Raufen (+ Trocknen)

Die Pflanzen werden zum Erntezeitpunkt samt Wurzeln aus der Erde gerupft und zum Trocknen in Garben aufgestellt oder aufgehängt.

Riffeln

Die rascheltrockenen Blütenstände bzw. Samenkapseln werden entfernt, indem ein Pflanzenbündel durch eine Art grobzinkigen Kamm gezogen wird.

Rösten (+ Trocknen)

Die Halme werden entweder auf dem Feld ausgelegt (Tauröste) oder in ein (stehendes oder fließendes) Gewässer eingelegt (Teichröste). Boden- oder Wasserbakterien wirken auf die Halme ein, und dadurch wird ein Großteil der nicht faserigen Bestandteile teilweise zersetzt. (Vielleicht erinnerst Du Dich an eine Heuaufguss-Experiment im Biologieunterricht? So etwa kannst Du Dir die Teichröste vorstellen.) Die Röste ist ausreichend, wenn man die Faserbestandteile mit der Hand gut vom Rest der Stängelbestandteile trennen kann. Die Garben müssen anschließend getrocknet werden, da der Röstprozess in Anwesenheit von Feuchtigkeit weiter abläuft und dann auch die Fasern selbst angreift.

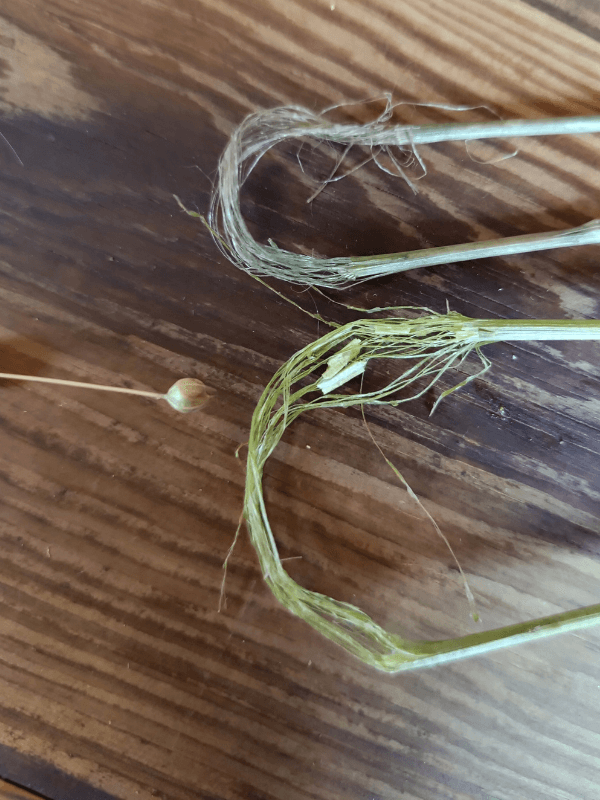

Brechen

Die holzigen Bestandteile der Stängel werden buchstäblich zerbrochen. Historisch gesehen passierte das in Gesellschaft mit speziellen Geräten, heutzutage kann es auch ein Fleischklopfer oder ein Brett sein.

Schwingen

Die gröbsten der zerkleinerten holzigen Bestandteile werden entfernt. Hierbei fällt als Abfall der grobe Schwingflachs an.

Hecheln

Die Flachsfaserbündel werden durch Nagelbretter verschiedener Dichten gezogen und somit weitere unerwünschte holzige Bestandteile entfernt. Als Abfall fällt hier das Werg an.

Zopfen (Langflachs)

Das fertig gehechelte Faserbündel wird in der Mitte gefasst und zur besseren Lagerung zu einem Zopf gedreht. Man hat also am Ende mehrere Faserqualitäten, vom ganz groben Schwingflachs bis zum Langflachs.

Flachsverarbeitung übers Jahr

Das sind eine Menge Herstellschritte, die von der Aussaat am 100. Tag über die Ernte des Flachses (Raufen, um den 200. Tag herum) bis nach Weihnachten andauerten. Im Januar des Folgejahres, nach den Rauhnächten, wenn die Spinnräder wieder laufen durften, wurde dann der Flachs versponnen und verwebt. Flachsverarbeitung brauchte definitiv eine Gemeinschaft.

Gesundheitliche und umwelttechnische Aspekte

Die Arbeit ist nicht nur langwierig und mühsam, sie ist auch nicht immer gesundheitsfördernd und umweltverträglich. Zum einen spielt der Staub eine große Rolle, der sich auf alles legt und die Lungen in Mitleidenschaft zieht. Flachs spinne ich daher am liebsten draußen.

Zum anderen ist v.a. die Teichröste in natürlichen Gewässern heute weitenteils verboten, weil die entstehende Brühe nicht nur unangenehm riecht (denk an den Heuaufguss…) sondern auch gesundheitsbedenklich ist.

In einem Video zum Thema Teichröste wurde erwähnt (bei Minute 12:40), dass gleichzeitig mit den Flachsbündeln auch frisch geschlagene Baumstämme mit in den Teich gelegt wurden (zum Beschweren der Bündel). Nach Abschluss der Röste waren sie dann holzwurmresistent und konnten zum Hausbau verwendet werden… Mit dieser Information im Hintergrund kann ich nur davon abraten, Flachs beim Spinnen mit Speichel benetzen zu wollen. Irks.

Flachsfasern spinnen – Techniken und Herausforderungen

Jetzt könnte man meinen, das Spinnen von Flachs kann rein technisch ja so anders nicht sein als das Spinnen von Wolle. Am Ende heißt es : Ziehen und Drehen. Und irgendwie ist das sicher auch so. Dennoch ist es auch anders, nicht zuletzt aufgrund der Fasereigenschaften. Die mangelnde Elastizität und die Steifigkeit der Fasern hatte ich oben schon genannt. Aber auch die schiere Faserlänge von Langflachs macht beim genaueren Hinsehen auch ein anderes Faserhandling erforderlich, als man es von Wolle kennt.

Techniken – der längste Kurze Auszug der Welt

Werg und Schwingabfall sind relativ kurzfaserig und man muss diese Faserqualitäten nicht weiter vorbereiten. Diese Faserqualität ist dem Verspinnen von Wolle noch am ähnlichsten. Früher wurde das Werg in einen korbartigen Rocken gelegt (sah ein bissel aus wie eine kleine Heuraufe) und direkt dort herausgesponnen. Die resultierenden Fäden waren eher grob, dick und stachelig und wurden zum Herstellen von grobem Sackleinen verwendet. Die aus diesen kurzen Fasern gesponnenen Fäden waren nicht ganz so reißfest wie die aus Langflachs gesponnenen, daher wurde Werg oft verzwirnt, Garn aus Langflachs eher nicht.

Mittellange Fasern und Langflachs werden aufgrund ihrer Länge im kurzen Auszug gesponnen. Allerdings ist “kurz” relativ – ein Auszug kann aufgrund der Faserlänge schon mal 20 cm lang sein. Ich nenne das dann den “ längsten kurzen Auszug der Welt”. Eine Hand zieht die Fasern aus dem Rocken / Faservorrat, die andere klemmt den Drall ab.

Beim kurzen Auszug ist idealerweise kein Drall in der Auszugszone. Das bedeutet: die Drallhand hat bei Flachs ordentlich zu tun, denn durch die Steifigkeit der Faser schmuggelt sich der Drall sehr leicht an der Drallsperre vorbei und ist dann schnell im Faservorrat. Schon wenige Umdrehungen im Faservorrat können dazu führen, dass man nicht mehr gescheit ausziehen kann.

Am Kontaktpunkt (an der Spitze des Faserdreiecks) kann man auch die Fasern mit einem Finger befeuchten und so den entstehenden Faden etwas glatter machen. Die Feuchtigkeit aktiviert vorhandene Kleberreste und und sorgt auch dafür, dass die einzelnen Fasern stärker aneinander kleben. Dafür muss man sehr auf die Drallsperre achten.

Herausforderungen: Faserlänge und Ausziehen

Faserlänge

Während das kurzfaserige Werg und auch der Schwingabfall sich noch recht einfach verspinnen lassen und fast keine weitere Vorbereitung erfordern, wird die Handhabung der Fasern mit zunehmender Faserlänge etwas mühsamer.

Mittellange und lange Fasern kann man zum Ausziehen nicht mehr bequem in einer Hand halten. Hier braucht man Hilfsmittel und Techniken, um die Fasern in einem einigermaßen geordneten Zustand erhalten zu können. In den meisten Fällen bedient man sich eines Rockens, aber auch die Handtuchtechnik verwende ich sehr gerne. Das Präparieren des Rockens wird mal akribisch zelebriert und mal ganz pragmatisch vorgenommen – manchmal reicht auch ein Nagel in der Wand zum Aufhängen.

Je länger die Faser, desto weiter müssen die Hände beim Spinnen auseinander sein, um ausziehen zu können. Der Rocken, der die Fasern hält, braucht zusätzlichen Platz am Spinnrad (wenn er nicht direkt daran befestigt ist). Auch wenn man beim Spinnen von Langflachs die Fasern nicht in der Hand hält, muss man trotzdem ungefähr eine Faserlänge ausziehen können, und das können schon mal um die 30 cm sein. Flachs spinnen braucht definitiv mehr Platz als Wolle spinnen.

Ausziehen

Am gewöhnungsbedürftigsten beim Verspinnen von Flachs ist für mich, dass die Faserhand deutlich aktiver am Ausziehen beteiligt ist als beim Wolle spinnen. Meine Faserhand muss einige Fasern aus dem Rocken ziehen, während die Drallhand ausschließlich auf den Drall aufpasst. Beim Wolle spinnen hingegen hält meine Faserhand nur ganz leicht die Fasern und dirigiert etwas den Faserzufluss, während die Drallhand gleichzeitig auszieht und den Drall kontrolliert. Für Wolle funktioniert das gut, aber bei Flachs klappt das dann mit der Drallsperre nicht mehr so richtig. Naja. Ich übe noch.

Anders als beim Wolle spinnen ist meine Drallhand auch nicht UNTER dem Faden (wie bei Wolle), sondern greift VON OBEN um den Faden. Der Rest der Handfläche unterstützt meinen Daumen bei der Drallsperre.

Ich sitze auch etwas anders vor dem Rad, wenn ich z.B. von einem Standrocken spinne. Das Rad steht dann nicht mehr direkt vor mir, sondern eher seitlich – rechts von mir das Spinnrad, links der Rocken und ich dazwischen.

Und irgendwann tut mir vom Drall abklemmen immer der Daumen weh…

Nachbereitung

Während gesponnenes (und ggf gezwirntes) Wollgarn mit einem einfachen Entspannungsbad zufrieden ist, braucht es beim Flachs, Verzeihung: Leinengarn, etwas mehr Arbeit.

Der gehaspelte Strang Leinengarn wird durch mehrfaches Abbinden gesichert und anschließend in einen Topf mit ausreichend Wasser gelegt. Dem Wasser wird ein Teelöffel Waschsoda zugegeben und das Ganze wird dann zum Kochen gebracht und ca 30min gekocht. Im ersten Durchgang erinnert die Farbe der Waschflotte noch stark an schwarzen Kaffee oder Tee, und man wiederholt diesen Schritt so oft, bis die Waschflotte nahezu farblos ist. Das Waschsoda spült man anschließend mit klarem Wasser aus.

Hängt man den Strang nun zum Trocknen auf, so stellt man schnell fest, dass er dabei steinhart wird: man könnte ihn auch ohne Probleme in die Ecke stellen. Um das zu verhindern, kann man den noch feuchten Strang biegen, d.h. man umfasst einen Bereich mit beiden Händen, biegt ihn zwischen den Händen hin und her und wandert dann mit den Händen eine Handbreit weiter. Das wiederholt man, bis man einmal um den Strang herumgewandert ist.

Ein Wort Zur Spinnrichtung

An verschiedenen Stellen ist mir die Aussage begegnet, Flachs würde im Gegensatz zur Wolle immer in S-Richtung (also gegen den Uhrzeigersinn) versponnen. Nun.

Im Workshop von Christiane Seufferlein von Bertas Flachs habe ich gelernt, dass es historische Funde gibt, die beide Spinnrichtungen belegen. Es wurde also historisch keineswegs IMMER gegen den Uhrzeigersinn gesponnen. (Da ich keine Historikerin bin und mir das auch nicht so wichtig ist, habe ich keine Quellenstudien dazu betrieben, sondern ich verlasse mich an dieser Stelle auf das Wort von Leuten, die sich damit auskennen. So wie Christiane.)

Ich bin persönlich ja auch immer sehr dafür, den Weg zu finden, der zu mir passt. Daher habe ich zu diesem Thema nochmal ausgiebig recherchiert, experimentiert und dann meine Ergebnisse dazu hier zusammengefasst.

Tipps zum Flachs spinnen

Flachs spinnen ist also ein kleines bißchen gewöhnungsbedürftig. Hier sind ein paar Gedanken und Erkenntnisse, die mir beim Flachsspinnen gekommen sind. Vielleicht helfen sie Dir auch weiter – wenn nicht, dann findest Du Deinen eigenen Weg.

- Flachsfasern reißen fast nicht, besonders Langflachs. Meine Versuche, einen Flachsfaden zu zerreißen, sind fast immer gescheitert. Es tut in den Fingern weh, lange bevor der Faden reißt. Wenn er denn reißt. Ich hab immer eine Schere in Reichweite.

- Ich bereite nur so viele Fasern vor, wie ich in einem Rutsch verspinnen kann.

- Wenn Du nass spinnen möchtest, sollte die Feuchtigkeit die Fasern erreichten, kurz bevor sie zum Faden verdreht werden. Den fertigen Faden zu benetzen, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Geh mit der Feuchtigkeit nicht zu dicht an den Faservorrat. (Soweit der Plan. Es gelingt mir auch nicht immer.)

Wo bekommt man Flachs?

Na, Lust bekommen, Flachs zu verarbeiten? Hier bekommst Du welchen:

- Bertas Flachs (von Hand gefertigte Zöpfe). Aus vereinstechnischen Gründen verkauft Bertas Flachs aber nur an Mitglieder, d.h. um einkaufen zu können, musst Du Mitglied werden. Die Mitgliedschaft ist aber nicht sehr teuer.

- Diverse online-Shops für Fasern verkaufen Werg als Kardenband (z. B. Das Wollschaf).

- Zöpfe bekommt man manchmal über Haushaltsauflösungen bei Kleinanzeigen oder online-Auktionshäusern.

- Oder: Selber anbauen zusammen mit vielen anderen über das Projekt 1qm Lein.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Willst Du wissen, wie ich selber 1 qm Lein im Hochbeet angebaut habe? Dann schau mal hier rein:

Liebe Kathrin,

so ein toller und sehr lehrreicher Beitrag. Danke.

ich freue mich auf den kardierkurs. Da gibt es einiges zu erzählen. Liebe Grüße Katja

Vielen Dank für diesen Artikel, der mir wie aus der flachsperspektive genau das weden des flaches eröffnet.

Wir bauen gerade in einer Gruppe 10 qm Flachs an, er wächst super und bald ernten wir ihn, tatsächlich nach 100 Tagen der Samenlegung.

Danke für die Hinweise zum spinnen, ich Spindel ja und bin super gespannt.

Matthias

Hallo Matthias, wie schön, dass Dir der Artikel geholfen hat! Wow, 10 qm Lein, seid ihr vielleicht auch beim Projekt 1qm Lein dabei? Dann könnten wir uns dort auf der Community-Plattform vernetzen, wenn Du magst.

Das Spindelspinnen geht für mich mit dem Werg sehr gut, aber den Langflachs am Rocken bekomme ich mit einer Spindel noch nicht wirklich gut hin. Da muss ich wohl noch sehr viel üben…

Viel Erfolg bei der weiteren Verarbeitung eures Flachses!

Ich spinne zum 1.mal Flachs mit der Handspindel und habe Fragen:

1. muss/ sollte ich verzwirnen?

2. was fange ich mit dem störrischen Garn an? nur Hüte, Taschen oder Körbchen häkeln?

3. wird das Garn weicher wenn ich es koche?

4. womit kann ich färben?

5. gibt es eine FB- Gruppe o.ä. zwecks Austausch?

Liebe Silvia,

zu 1) Du kannst, musst aber nicht verzwirnen. Ich würde es davon abhängig machen, wofür Du das Garn verwenden willst und wie stabil es ist. Wenn es Werg ist und vielleicht mit den Händen zerrissen werden kann, dann hilft das Verzwirnen, das Garn zu stabilisieren. Wenn Du damit stricken willst, könnte Verzwirnen auch hilfreich sein, damit sich das Strickstück nicht verzieht (Die Sache mit dem Drall – warum sich Strickstücke manchmal verziehen ). Willst Du es verweben und als Schuss verwenden, kannst Du es als Single lassen, nur als Kette kann es besser sein, zu verzwirnen.

zu 2) Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: von Paket- oder Gartenschnur über Lampenschirme, Wandbehänge, Gürtel, Taschengurte, Bänder… bei 1 qm Lein gibt es bald eine Galerie aus fertigen Stücken (ist noch in Arbeit).

zu 3) ja, das Garn wird weicher, wenn Du es kochst und dann im noch feuchten Zustand biegst und bewegst.

zu 4) traditionell funktioniert Indigo sehr gut, sicher auch Walnuss-Schalen. Andere Pflanzenfarben halten nur bedingt. Alternativ kannst Du Säurefarben versuchen (damit kenn ich mich aber nicht aus).

zu 5) gibt es bestimmt, aber da bin ich aber nicht sicher, weil ich da nicht unterwegs bin. Die Community, bei der ich immer unterwegs bin, ist die von 1 qm Lein (schau Dich gerne mal bei 1qmlein.de um)

Viele Grüße!

Kathrin