Eine Schafschur ist ein Kraftakt. Ich habe mich mit Carina, der Schäferin der Schäferei Schöne Schafe in Biesenthal getroffen und mir mal erläutern lassen, was für eine Schur alles organisiert werden muss. Spoiler: Es ist eine ganze Menge. Mach Dir ein leckeres Getränk, stell Dir ein paar Kekse bereit – dieser Artikel ist etwas umfangreicher.

Ganz früh aufstehen, es verspricht ein warmer Tag zu werden. Vor einer Woche waren noch frische 14 Grad, aber jetzt ist der Sommer da: 30 Grad und für später ist Gewitterwarnung angesagt. Hab ich alles gepackt? Sortiertisch, genug Wasser, Sonnenschutz, Hut und Sonnenbrille, dicke Wanderschuhe – alles da, kann losgehen.

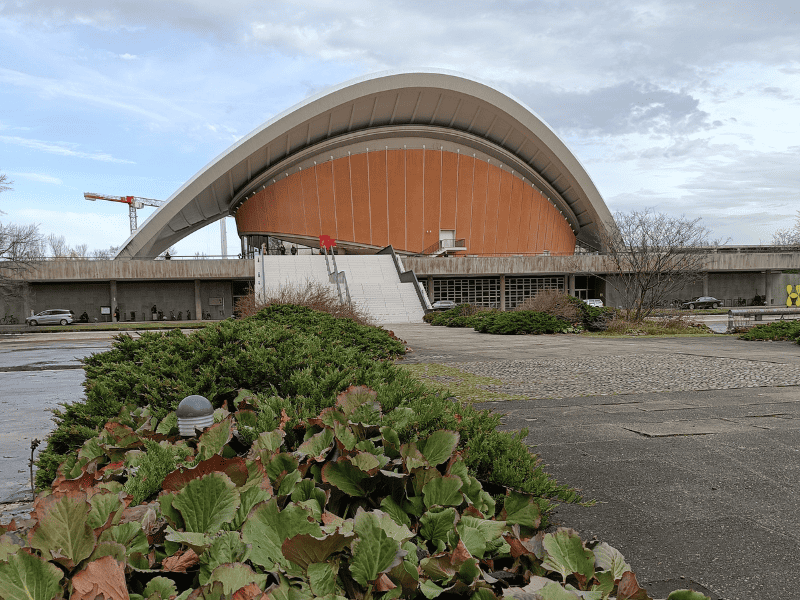

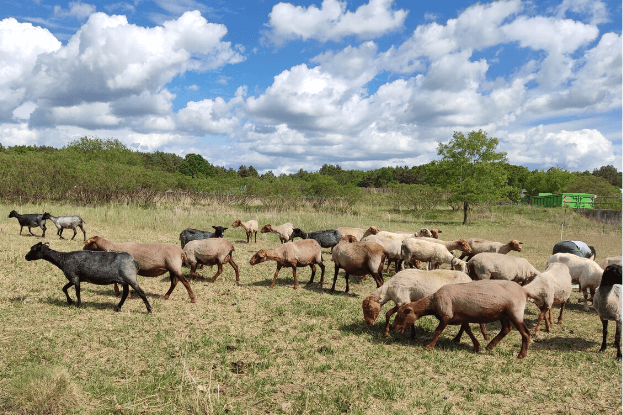

Mein Ziel: Die Deponie Eberswalde, wo die Schafe der Schäferei Schöne Schafe von Carina Vogel Landschaftspflege betreiben.

Ich helfe hier seit einigen Jahren regelmäßig bei der Schafschur. Zu so einer Schur gehört allerdings mehr als der Tag der Schur selbst. Im Vorfeld und im Nachgang fallen viele Dinge an, die erledigt werden wollen. Heute nehme ich Dich mal mit und geb Dir einen Einblick, was alles bei einer Schur berücksichtig werden will.

Dafür habe ich mich mit Carina für einen Nachmittag getroffen und mir erzählen lassen, was eigentlich für ein Aufwand hinter einer Schur steckt. Einiges konnte ich mir denken, aber manches dämmerte mir dann erst im Gespräch. Stichwort mental load: eine Schafschur organisieren ist ein veritabler Kraftakt, quasi Tetris für Fortgeschrittene.

Die Vorbereitung und Vorüberlegungen

So eine Schur braucht einiges an Vorbereitung und viele Überlegungen gehen in die Organisation mit ein. Auch wenn der Vergleich ziemlich stark hinkt: das Organisieren eines Kindergeburtstags läuft vielleicht nicht ganz unähnlich ab. Location finden, Termin festlegen, rechtzeitig den Magier buchen, Gästeliste machen, Einladungen verschicken, Hüpfburg aufbauen, Essen besorgen… Schauen wir uns das mal genauer an.

Interne Terminfindung – der günstigste Zeitpunkt für die Tiere

Bevor Carina den Scherer nach einem Termin fragt, muss sie etliche Faktoren berücksichtigen. Die große Frage ist immer: Welche Tiere müssen wann geschoren werden? Für eine Schur gibt es nämlich günstige und nicht so günstige Zeitfenster. Das richtet sich nach dem Alter, der vorgesehenen Verwendung des jeweiligen Tiers (Schlachtung oder Zucht), der Rasse, den Wolleigenschaften und auch den jeweiligen Gegebenheiten der Schäferei (Anzahl der Tiere, Draußenhaltung oder Aufstallungsmöglichkeit).

Gegebenheiten der Schäferei

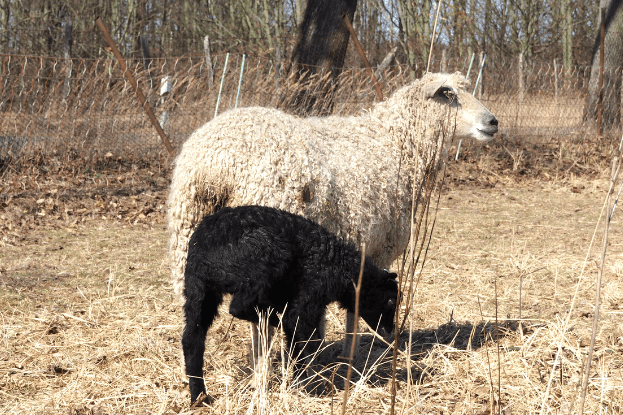

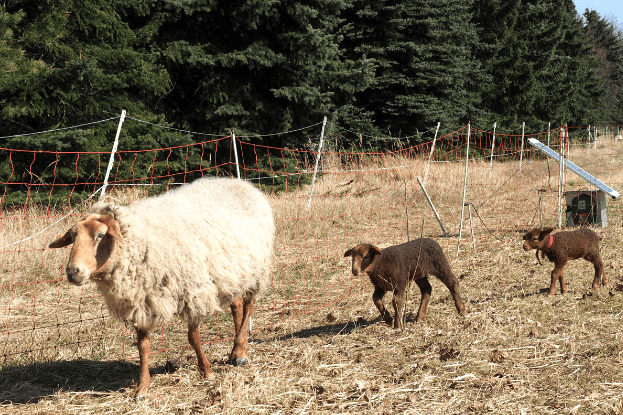

Carina hält verschiedene Schafrassen, die ganzjährig auf der Weide stehen. Das beeinflusst den Schertermin maßgeblich, denn die Schafe sollen ja nicht frieren. Eine Schur direkt vor Wintereinbruch macht folglich keinen Sinn, vielmehr brauchen die Tiere ihre Wolle über den Winter und werden erst im Frühjahr geschoren, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind. Wer hingegen einen Stall zur Verfügung hat, stellt ganz andere Überlegungen an. In diesem Fall würden die Tiere geschoren, bevor sie in den Stall kommen, also meist kurz vor Wintereinbruch. So passen zum einen mehr Tiere in den Stall und zum anderen überhitzen sie dort auch nicht.

Wolleigenschaften

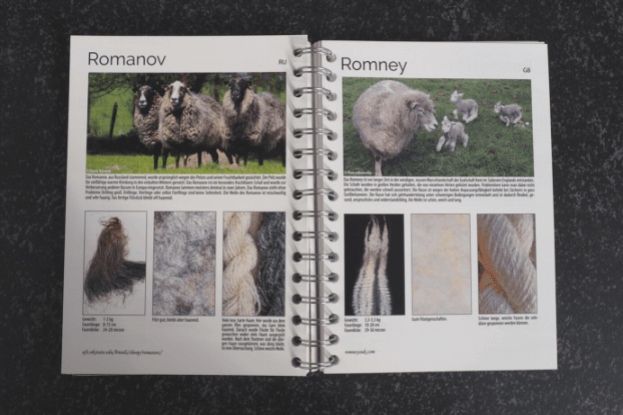

Wolltechnisch betrachtet ist der günstigste Zeitpunkt zum Scheren gekommen, wenn die Wolle abgewachsen ist. Ein Wollhaar wächst nämlich übers Jahr verteilt nicht immer gleichmäßig sondern mal schneller und manchmal gar nicht. Das führt dazu, dass die Wolle 1x im Jahr etwas dünner aus der Haut herauswächst und dort quasi eine Art „Sollbruchstelle“ bildet. Besonders ausgeprägt sieht man es bei Schafrassen, die noch einen rudimentären Fellwechsel haben, d. h. die man raufen kann (z.B. Shetlands). Die Wollfasern werden dann an dieser Sollbruchstelle so dünn, dass man sie abreißen („raufen“) kann. Durch diese dünne „Schicht“ kommt auch der Scherer leichter durch – wohingegen er nur wenige cm weit kommt, wenn die Wolle noch nicht abgewachsen und dementsprechend dicht ist. Im Magazin der Handspinngilde gab es mal einen sehr interessanten Artikel dazu („Natürlicher Fellwechsel beim Schaf“, Heft 31 , Herbst 2020) , und die Autorin Irina Böhme hat auf ihrem Blog ebenfalls einen schönen Artikel dazu geschrieben.

Die Coburger Füchse werden bei Carina 1x im Jahr geschoren, für die Wensleydales, die Gotländischen Pelzschafe (GPS) und auch die Rhönschafe ist es besser, zweimal im Jahr zu scheren. Die Wolle der GPS verfilzt leicht und eine „Halbschur“ im Frühjahr und eine im Herbst lohnt sich, um die Wollqualität zu erhöhen. Bei nur einer Schur im Jahr und starkem Wollwachstum ist die Wolle bei diesen Rassen manchmal zu lang für die maschinelle Verarbeitung und die meisten Kardierereien nehmen sie nicht an. Die langen Fasern würden sich komplett um die Walzen wickeln, müssten dann mühsam heruntergeschnitten werden und legen so die Produktion lahm.

Verwendung der Tiere

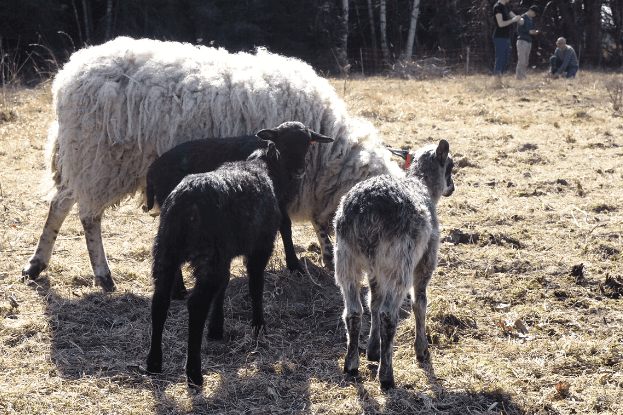

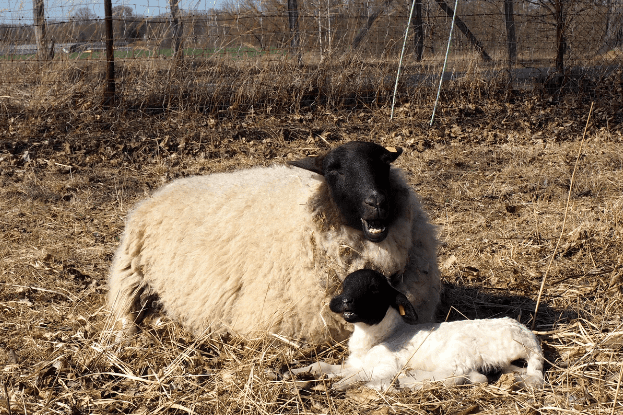

Lämmer können mit einem halben bis dreiviertel Jahr ebenfalls geschoren werden. Wann das genau eingetaktet wird, richtet sich ein bisschen danach, wann die Lämmer geboren werden und wofür sie gedacht sind.

Sind die Tiere bei Carina für die Schlachtung vorgesehen, werden sie ca. 6 – 8 Wochen vor der Schlachtung geschoren. Dann wächst das Fell noch gut nach und die Lämmer frieren in den ersten kalten Nächten auch nicht. Wichtig ist, dass der Schertermin frühzeitig vor dem ersten Frost liegt (bei Winterdraußenhaltung). Wer einen Stall hat und bei Frost schert, sollte die Tiere anschließend aufstallen, bis wieder etwas Fell nachgewachsen ist.

Durch die Schur vor der Schlachtung wird außerdem der Stoffwechsel der Tiere angeregt und sie nehmen mehr Gewicht zu als ungeschorene Lämmer, das hat Carina über die Jahre beobachtet. Durch die zusätzliche Schur kann sie also insgesamt mit etwas höheren Einnahmen für Fleisch und Wurst rechnen. Wenn sie die Felle der geschlachteten Tiere zum Gerber schicken möchte, ist eine kürzere Wolle ebenfalls hilfreich, denn für einen Gerber ist dieses Fell leichter zu verarbeiten. Felle mit längerer Wolle werden auch verarbeitet, müssen aber aufwändiger gekämmt werden und sind dann dementsprechend teurer in der Herstellung.

Soll ein Schaf jedoch in die Zucht eingehen, gibt es andere Vorgaben. Zuchttiere müssen gekört werden, d. h. sie werden von einem Experten für zuchtwürdig eingestuft und ins sogenannte Herdbuch eingetragen. Wer züchten will, darf für die Zucht nur im Herdbuch eingetragene Tiere miteinander paaren. Andere Paarungen sind auch möglich, aber nur außerhalb des Herdbuchs. Begutachtet wird beim Kören unter anderem auch die Wolle.

Körtermine legt der Schafverband fest und man bringt seine zu körenden Tiere dort hin und lässt sie begutachten. Alle bei einem Körtermin vorgestellten Tiere sollten in etwa vergleichbar lange Wolle tragen. Bei großen Körveranstaltungen wird daher ein Zeitfenster für die Schur vorgeschrieben, meist zwischen 4,5 bis 6 Monate vor dem Körtermin. Ein Lammbock, der im Frühjahr geboren wurde und im Herbst zur Körung geht, muss also nicht geschoren werden. Ein Jährling hingegen sollte für den Herbsttermin demnach im Frühjahr oder Frühsommer geschoren werden, damit er zum Termin wieder ordentlich (aber auch nicht zu viel) Wolle zeigt. Das bedeutet also, dass Carina neben ihrem eigenen Kalender auch den Terminkalender vom Schafzuchtverband im Auge haben muss und die Körtermine für die sie betreffenden Rassen. “Mal eben schnell ein Tier zum Kören bringen” – das funktioniert nicht.

- Wir fassen zusammen:

- Coburger Füchse, Ouessant und Shetland: 1x im Jahr im Frühjahr

- Wensleydale, Gotländisches Pelzschaf und Rhönschaf: 2x im Jahr, Frühjahr und Herbst

- Lämmer für die Schlachtung im Herbst

- Jährlingslämmer für die Zucht entsprechend Körtermin.

Daraus ergeben sich also mindestens zwei Schertermine im Jahr, Frühjahr und Herbst.

Terminfindung beim Scherer und den Helfern

Was beim Kindergeburtstag der Magier ist bei der Schafschur der Scherer – ohne den geht nix. Schertermine vergibt der Scherer meist 6–8 Wochen im Voraus und wenn man keinen Stall hat, hoffen alle sehr, dass an dem Tag auch das Wetter hält.

Der Schertermin wird unter Berücksichtigung des Hauptjobs getroffen, den Carina wie die meisten Schafhalter und ihre helfenden Hände ja noch hat. Erf ällt also meistens auf ein Wochenende.

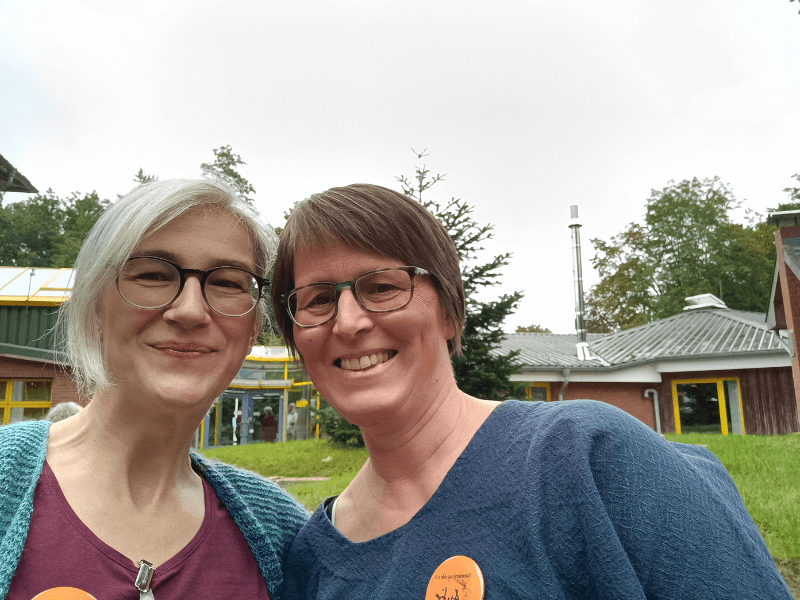

Per Email oder über sonstige Kanäle sammelt Carina übers Jahr Kontakte zu Personen, die gerne helfen würden. Eine Schur ist nämlich Teamarbeit (da geh ich weiter unten noch drauf ein). Einige Wochen vor der Schur werden alle angeschrieben in der Hoffnung, dass einige Personen an dem mit dem Scherer ausgemachten Termin auch wirklich Zeit haben. Schon deshalb ist es gut, wenn es einen möglichst großen Pool an potentiellen Helfern gibt. Eine sehr wichtige und kompetente Helferin ist Carinas Tochter – die beiden sind ein gut eingespieltes Team, da muss nicht viel erkärt werden, jede weiß, was zu tun ist und woran man denken muss.

Die Logistik (oder: Tetris für Fortgeschrittene)

Die größte Herausforderung für Carina ist die Logistik. Sie hat knapp 200 Tiere, Böcke, Mutterschafe und Lämmer. Welche Tiere stehen auf welcher Weide? Welche kann sie wann zum Scherplatz bringen? Wie viele Touren müssen dafür gefahren werden? Wie viele Metallhorden und Zaunelemente werden gebraucht, um die Tiere einzufangen und auf der Scher-Weide Böcke, Lämmer und Muttern getrennt unterzubringen? Sind genügend da oder muss sie welche borgen oder kaufen?

Für die sehr voluminöse Wolle braucht man jede Menge Behältnisse – meist sind es Big Bags oder Müllsäcke, wenn man bestimmte Vliese einzeln verarbeiten möchte. Sind die vom Vorjahr noch ok oder braucht es neue?

Die Schur ist eine gute Gelegenheit, bei der wirklich jedes Schaf mal stillhalten muss und genauer angeschaut werden kann. Daher druckt Carina eine Liste mit den Ohrmarken der Schafe aus, um bei der Schur Notizen machen zu können.

Die Tage vor der Schur

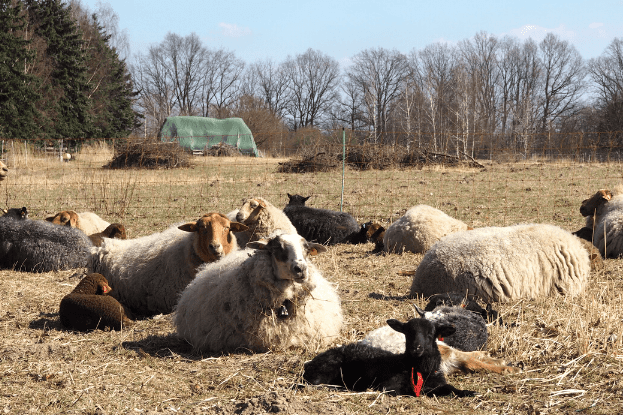

Am Vortag bzw. den Tagen davor müssen die Tiere auf ihren jeweiligen Flächen zusammengetrieben, zum Scher-Ort transportiert und dort sozusagen sortenrein eingepfercht werden. Für den Transport weniger Tiere reicht Carinas Pickup, aber für größere Gruppen mietet sie einen Viehanhänger. Die Größe der Schafgruppen richtet sich immer nach der Kapazität des Viehanhängers – es macht keinen Sinn, 20 Tiere in einer Gruppe zu halten, wenn nur 16 in den Hänger passen (bzw. 15 vor der Schur) und sie dadurch 2x fahren müsste.

Dieses Jahr gab es vier Gatter auf der Scherweide: Böcke, Muttern, weibliche Lämmer, männliche Lämmer. Die Lämmer waren bis zu diesem Zeitpunkt noch bei den Muttern, sollten aber nach der Schur entwöhnt, d.h. auf eine eigene Weidefläche gebracht werden. Weil sie aber mittlerweile schon recht pubertär unterwegs waren, kamen Mädels und Jungs in unterschiedliche Gatter.

Du merkst vielleicht schon: da steckt ein ziemlicher logistischer Aufwand dahinter. Doof, wenn zwei Zaunelemente fehlen und man die Tiere nicht richtig einpferchen kann. Oder wenn nicht genügend Stricke da sind. Oder die Medikamente nach der Hälfte der Tiere zur Neige gehen.

Spätestens am Vortag sollten auch ausreichend Big Bags und Müll-Säcke für die Wolle bereitstehen. Die Schur beginnt meist vor den Öffnungszeiten der Läden, schnell nochmal loszufahren um vergessenes zu holen ist also keine Option.

Zu guter letzt: Carina bereitet immer leckere Brötchen für die Helfer vor, für den Scherer gibt es eine Thermoskanne Kaffee. Die wird aber erst am Schertag gemacht.

Der Schertag

Der Ablauf am Schertag

Scherbeginn ist bei Carina um 9 Uhr. Sie ist aber meist schon deutlich früher vor Ort, um zu checken, dass alle Schafe noch da sind, wo sie sein sollen, dass sie genug Wasser haben, und dass auch sonst alles an Ort und Stelle ist, was gebraucht wird. (Ganz wichtig: Kaffee für den Scherer 🙂 )

In diesem Jahr zeigte sich, dass ein sehr altes, liebes Schaf an diesem Tag umgeben von seiner Herde im Sterben lag. Solche Situationen muss Carina dann den ganzen Tag über mit im Blick behalten und dabei flexibel reagieren. Normalerweise richtet sie es so ein, dass sie sich ganz in Ruhe und privat von dem Tier verabschiedet – aber bei einer Schur ist das nicht machbar. Und so konnte sie nur ab und an checken, ob das Schaf noch lebt und ihm so viel Komfort wie möglich in der Situation zu geben (v.a. Schatten, Wasser). Der Abschied muss dann nachgeholt werden, wenn der ganze Stress vorbei ist. Keine Zeit für Sentimentalität.

Da der Scherplatz im nicht öffentlich zugänglichen Teil der Deponie Eberswalde liegt, müssen die Helfer von ihr eingelassen werden – d. h. sie muss mehrmals kurz vorfahren und sie abholen. Sobald alle da sind, werden der Scherplatz und daneben der Sortiertisch aufgebaut und die Aufgaben werden verteilt (s.u.).

Zwischendrin werden sinnvolle Pausen eingebaut – niemandem ist geholfen, wenn eine Person mit Kreislaufproblemen umkippt. Es ist genug Wasser und Essen da, nur der Schatten wird immer kleiner. Jeder sucht sich ein Plätzchen, bewundert die Goldammer, die immer mal vorbeischaut, ob vielleicht etwas von dem leckeren Kraftfutter noch übrig ist (war nicht, die Schafe haben alles gefunden…). Ein Grashüpfer sonnt sich auf meinem Hut, Carinas Border Collie jagte noch schnell eine Runde heiße Luft, und alle versuchen, den Lärmpegel auszublenden. Die Schafe sind LAUT, denn Mütter und Lämmer sind in getrennten Gattern und rufen sich ständig, wenn sie sich nicht sehen können. Erst wenn alle geschoren sind und frei laufen, wird es etwas leiser.

Schluss ist entweder, wenn das letzte Schaf geschoren ist oder wenn es anfängt zu regnen. Im Regnen scheren ist nicht gut. Wenn Du wissen willst warum: creme Dir mal die Hände mit Lanolin ein, mach sie dann nass und versuche, einem sich windenden und stark zappelnden zweijährigen Kind eine unangenehme Medizin einzuflössen. Denk Dir dann noch 50-70 kg Schaf und ein scharfes Messer in Deiner glitschigen Hand dazu und Du erkennst: mit Arbeitsschutz hat das nicht mehr viel zu tun.

Wir waren gegen 17:30 Uhr fertig mit Scheren, gegen 18 Uhr war alles abgebaut. Die Hitze und Schwüle hat allen zu schaffen gemacht – 30 Grad und am Schluß knallende Sonne. Während der Scherer und die Helfer nun geschafft von dannen zogen und sich auf ein kühles Getränk und eine Dusche freuten, ging für Carina die zweite Schicht los. Zuerst müssen die Schafe wieder zurück auf ihre ursprünglichen oder auf neue Weiden gebracht werden. Vor allem Muttern und Böcke sollten schleunigst wieder auf getrennte Weiden kommen, aber auch die Lämmer werden jetzt abgesetzt. Sie kommen also auf eine eigene Weidefläche, damit die Muttern sich erholen können von den Strapazen der Lämmeraufzucht. Auch die Wollsäcke müssen von der Weide weggebracht werden, weil die Wolle ja trocken und schädlingssicher aufbewahrt werden soll. Später wird sie noch feinsortiert und aufbereitet für die jeweils vorgesehene Verwendung.

Carinas Schicht war jedenfalls um 23 Uhr zu Ende – über 14 h körperlicher Einsatz. Nach einer 40h-Woche im Büro. Schafe halten ist mehr als nur ein Hobby, kann ich dazu nur sagen.

Die Aufgabenverteilung bei der Schur

Damit die Schur möglichst schnell und reibungslos vonstattengehen kann, gibt es verschiedene Aufgaben, die unter den Anwesenden verteilt werden.

Reguliert den Schaf-Fluss: der Zuführer

Eine Person (oder mehrere) fängt das nächste Schaf im Gatter ein, bringt es in Warteposition und führt es dann dem Scherer zu, sobald der ein Schaf fertiggeschoren hat. Idealerweise ist der Übergang so fließend, dass der Scherer nicht warten muss. Allerdings funktioniert das nur bei sehr routinierten Helfern gut, denn nicht jedes Schaf ist gleichermaßen willig, sich scheren zu lassen. Einige müssen von zwei Personen überredet, geschoben und gezogen werden. Das führt dann zu Verzögerungen, aber ein Schaf lässt sich eben nur schwer von etwas überzeugen, was es nicht will.

Die Hauptperson: Der Scherer

Selbsterklärend. Der Scherer (seltener: die Schererin) macht oft auch die Klauenpflege für jedes Schaf und schaut, ob z. B. Moderhinke vorliegt. Unser Scherer ist eigentlich gelernter Schäfer, hat viel Ahnung und Erfahrung und kann immer Tips geben. Er schert eine Herde oft über viele Jahre und hat so immer ganz viel im Blick.

Unser Scherer steht auf seiner Schurplatte, bekommt das Schaf angereicht, setzt es sich hin, schneidet Klauen und schert die Wolle ab. Die Bauchwolle schubst er meistens gleich von der Plattform, die ist zu kurz und zu verdreckt für eine sinnvolle Verarbeitung und geht direkt in die “Gartenwolle”-Tüte. Danach wird der Rest des Vlieses in routinierten Bewegungen abgeschoren.

Schwierig wird es, wenn das Schaf schwerer ist als der Scherer, und wenn es gleichzeitig unwillig oder kitzelig (oder beides) ist. Dann muss das Scheren unterbrochen werden, bis sich Schaf und Scherer auf ein gemeinsames weiteres Vorgehen geeinigt haben. Das läuft nicht immer zur Zufriedenheit der Schafe ab.

Mädchen für alles – Die Schäferin

Während der Scherer die letzten Vliesteile abschert, legt die Schäferin (also Carina) dem Schaf wieder sein Halsband an (wenn es eins hatte). Damit führt sie es nach der Schur weg und hat es noch so lange im Griff, wie sie z. B. Medikamente verabreichen muss (v. a. zur Ektoparasitenbehandlung und Entwurmung, aber auch zur Desinfektion von kleinen Wunden). Die Schur ist eine prima Gelegenheit, Ohrmarken zu checken, Euter oder vorherige Verletzungen / Heilverläufe zu begutachten und der Helferin mit der Ohrmarkenliste entsprechende Kommentare zuzurufen, die dann beim jeweiligen Schaf auf der ausgedruckten Liste notiert werden.

Wolle-Abnehmer

Eine Person ist verantwortlich dafür, die Wolle vom Scherer zum Sortiertisch zu bringen (meist bin ich das). Sie ist nah am Scherplatz, nimmt die gesondert abgeschorene Bauchwolle weg und, sobald es vollständig abgeschoren ist, auch das ganze Vlies in einem Stück, damit der Scherplatz sofort frei ist für das nächste Tier.

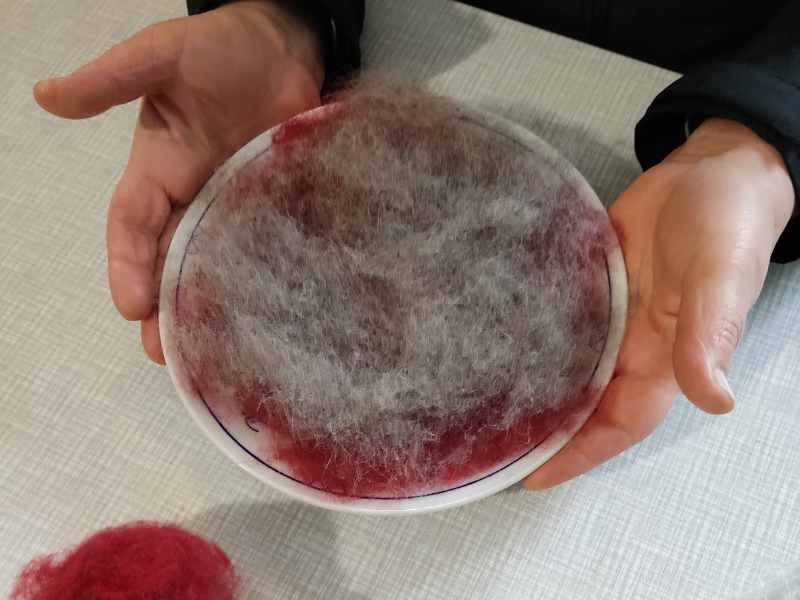

Das Vlies wird zum Sortiertisch gebracht, ausgebreitet und “berissen”, d. h. Verunreinigungen wie verkotete, stark eingefütterte oder verfilzte Stellen werden ab- und ausgerissen. Die befinden sich meist entweder im Nacken (Einstreu) oder am hinteren Ende, den Beinen und an der Bauchkante des Vlieses (Ich nenne es immer liebevoll “Bauch-Beine-Po”). Am besten ist es daher, wenn am Sortiertisch zwei Personen arbeiten, an jeder Seite eine – das geht schneller.

Da bis zum nächsten Vlies meist nur 2 min vergehen, ist das kein sehr gründlicher Arbeitsschritt. Schön ist, wenn man es schafft, das Vlies einmal von der Schnittseite und einmal von der Oberseite zu begutachten und auszuschütteln, um Krümel und Nachschnitt zu entfernen, aber das gelingt nicht immer. Für qualitativ hochwertig sortierte Vliese muss dieser Schritt also in Ruhe später wiederholt werden.

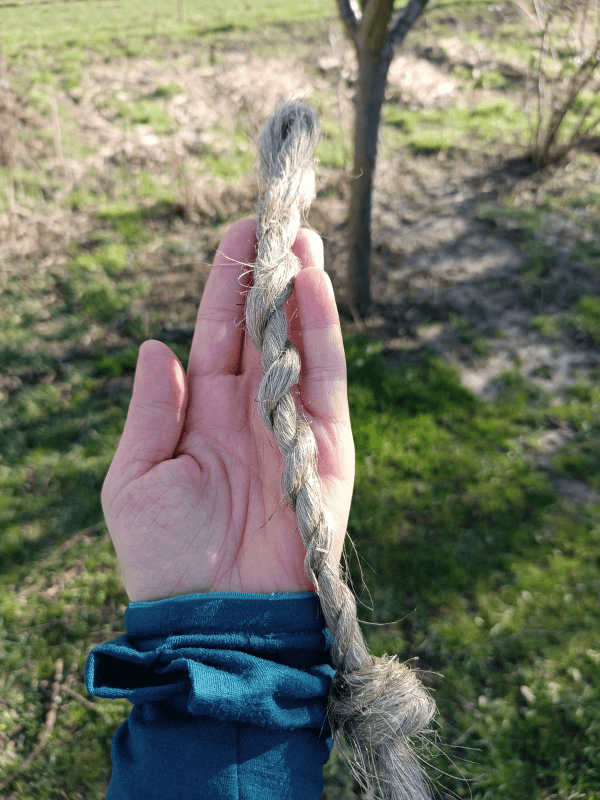

Ein fertig berissenes Vlies wird dann von den Seiten zur Mitte eingeschlagen und aufgerollt. Die Vliesrolle wird dann am besten luftig gelagert – aus praktischen Gründen sind es aber meist einfach nur Big Bags. (Auch Müllsäcke oder blaue Taschen vom Möbelschweden eignen sich hervorragend, sollte mal ein Vlies mit nach Hause kommen wollen. Soll ja vorkommen. Hüstel.)

Aufwand und Nutzen einer Schafschur

Du siehst, so eine Schur ist ein größeres Event mit etlichen Beteiligten. Sie ist auch nicht optional, denn Schafe müssen geschoren werden, das sagt das Tierschutzgesetz und auch der gesunde Menschenverstand. Lass uns doch mal kurz überschlagen, was das so kosten würde, wenn man ein Preisschild dranhängen wollte. (Disclaimer: Das sind nur grobe Überschläge, die tatsächlichen Kosten kenne ich nicht.)

Bei der diesjährigen Schur waren wir 4 Helferinnen, ein Scherer und 2 Familienmitglieder der Schafhalterfamilie. Helferinnen und Scherer waren 8h beschäftigt. Verpflegungskosten lass ich für die Rechnung mal außen vor.

Der Scherer rechnet pro Schaf ab, sagen wir mal, über den dicken Daumen haben wir 100 Schafe geschoren an diesem Tag. Pro Schaf bekommt der Scherer vermutlich 5 Euro (und das ist bei manchen Tieren wirklich hart verdientes Geld), das sind schon mal 500 Euro für den Scherer, plus Anfahrt, sagen wir mal 50 Euro. Macht insgesamt also 550 Euro. (Den Stundenlohn für den Scherer kannst Du Dir selber ausrechnen und überlegen, ob das was für Dich wäre…denk dran, dass das Finanzamt ungefähr die Hälfte haben möchte.)

Dazu kämen, wenn man sie bezahlen wollte, die Helfer. Damit es sich gut rechnet, sagen wir mal 10 Euro die Stunde, das wären 80 Euro pro Helfer, mal vier sind 320 Euro für die Helfer. Familienangehörige machen das ja sowieso gerne und als Hobby und bekommen kein Geld.

Alles in allem würde so ein Tag Schur bei Carina grob geschätzt 550 + 320 = 870 Euro kosten. Tut er nicht, weil die Helfer das komplett ehrenamtlich machen und Carina ja sowieso freiwillig, aber um die Kosten für den Scherer kommt man definitiv nicht herum.

Und was steht auf der Nutzen-Seite? Wie viel bekommt Carina für die Wolle?

Carina hat große und kleine Schafe, manche geben locker 5 kg Wolle, andere höchstens 1 kg. Nehmen wir mal einen Durchschnitt von 3 kg Wolle pro Schaf an, und nehmen wir weiterhin an, dass keines der Schafe komplett verfilzt ist (gnihihi… seufz) und die gesamten 3 kg pro Tier verwertet werden können. Dann wären das bei 100 Tieren 300 kg Wolle, aber von unterschiedlichster Art. Nehmen wir weiterhin an, ein Wollhändler käme vorbei und würde Carina die Wolle abkaufen. Dann würde er vermutlich pro Kilo zwischen 0 und 30 Cent zahlen, je nach Rasse und Farbe. Das wären dann maximal, im besten Falle, wenn er alles zum Maximalpreis kauft, 90 Euro.

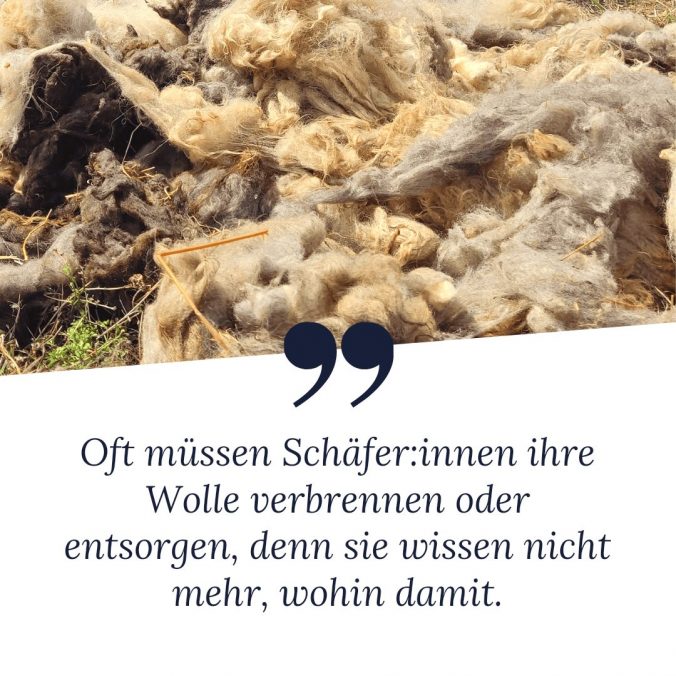

Nur leider kommt für so kleine Mengen Wolle (zumal von diversen Rassen) kein Wollehändler vorbei. Carina muss sich also selber um den Verbleib der Wolle kümmern. Andere Schafhalter verbrennen ihre Wolle.

Wir rechnen zusammen: Kosten 870 Euro, Einnahmen 90 Euro.

Fällt Dir was auf? Rechnet sich gar nicht.

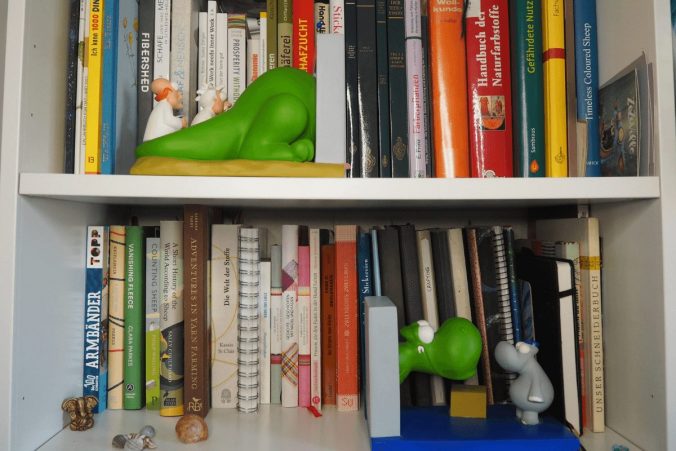

Carina steckt trotzdem noch weitere Mühe in die Wolle. Sie sortiert sie in verschiedene Qualitäten, Gartenwolle kann sie direkt abgeben, andere schickt sie zu Dienstleistern zur Verarbeitung, um Kardenbänder, Strickgarne oder Bettwaren daraus herstellen zu lassen. Das bindet natürlich nochmal Kapital (die Kosten für die Verarbeitung muss sie natürlich erst mal vorstrecken) und macht es erforderlich, dass sie auf Märkte geht, um die Produkte zu verkaufen. Sie ist also nicht nur Schäferin sondern auch Verkäuferin.

Wenn Dich die Vermarktung von Deutscher Wolle interessiert, hier habe ich schon mal etwas zu einer Marktanalyse-Studie zu Deutscher Wolle geschrieben.

Fazit: Schafhaltung ist mehr als ein „Hobby“

Schafhaltung, zumindest im Nebenberuf und für kleine Herden, ist also nichts für “mal nebenbei”. Man stellt sich das oft so idyllisch und einfach vor, ein paar kleine Rasenmäher hinterm Haus zu haben, ach wie süß… Aber es steckt richtig viel Arbeit dahinter und gleichzeitig relativ wenig Ertrag. Der Schwerpunkt für den Nutzen von Schafhaltung hat sich im Vergleich zu früher deutlich verschoben.

Schafe wurde jahrtausendelang für drei Dinge gehalten: Fleisch, Milch und Wolle. Fleisch und Milch dienten als Nahrungsquelle, die Wolle der Kleidung. Im heutigen Leben spielen diese Produkte aber eine immer kleinere Rolle. In den letzten paar Jahrzehnten ist noch die Landschaftspflege als Nutzen mit dazugekommen, sie bildet heute einen Großteil der Einkünfte von Schafhaltern. Dass Schafe ganz nebenbei als Samentaxis fungieren, zu Biodiversität und Erhaltung von Genpools beitragen und gleichzeit unsere Kulturlandschaften vor der Verbuschung bewahren, ist uns also erst vor kurzem so richtig gedämmert.

Am Ende unseres Nachmittagsgesprächs, kurz bevor wir zur Weide aufbrechen, bringt Carina noch einen wie ich finde sehr interessanten Gedanken ins Gespräch. Sie sagt: Wolle befriedigt das Grundbedürfnis des Menschen, kreativ und schaffend tätig zu werden, sich auszudrücken und Ideen zu entwickeln.

Wenn man sich also fragt: Welchen Nutzen hat die Schafhaltung, wenn sie so viel Aufwand und so wenig (wirtschaftlichen) Zugewinn bringt? Dann muss man vielleicht über den wirtschaftlichen Nutzen hinaus in den immateriellen Zugewinn gehen, den Schafhaltung bringen kann. Und an den kann man kein Preisschild hängen.

Was passiert, wenn wir damit aufhören, Schafe zu halten, weil es sich einfach nicht rechnet? Abgesehen von Fleisch, Milch und Wolle, die ohnehin keinen riesigen Absatzmarkt haben – was geht dann verloren, was wir nicht auf dem Schirm haben, weil es sich nicht in Zahlen pressen lässt?

Ich für mich weiß jedenfalls, dass Schafe selber halten nichts für mich ist. Stattdessen habe ich ein Patenschaf , helfe bei der Schur und hoffe, dass durch Blogartikel wie diesen hier mehr Menschen wieder eine Verbindung zu regionaler Wolle eingehen können.

Das war interessant? Dann könnte Dich das hier auch interessieren: